地図を読む上で欠かせない、「地図記号」。2019年には「自然災害伝承碑」の記号が追加されるなど、社会の変化に応じて増減しているようです。半世紀をかけて古今東西の地図や時刻表、旅行ガイドブックなどを集めてきた「地図バカ」こと地図研究家の今尾恵介さんいわく、「地図というものは端的に表現するなら『この世を記号化したもの』だ」とのこと。今尾さんいわく、「ダムという言葉はそもそも堤防・堰堤を示すオランダ語で、これが英語化して普及した」そうで―― 。

ダムと堤防から見える地域の暮らし

これまでに経験したことのないレベルの豪雨がしばしば来襲し、このところ毎年のように日本各地で大規模な浸水や土砂災害が起きている。

地球温暖化の影響かどうかはともかく、積み重ねてきた経験が通じにくい状況となった今、ハード、ソフトの両面からさまざまな方策を組み合わせた「流域治水」へのシフトが求められるようになった。

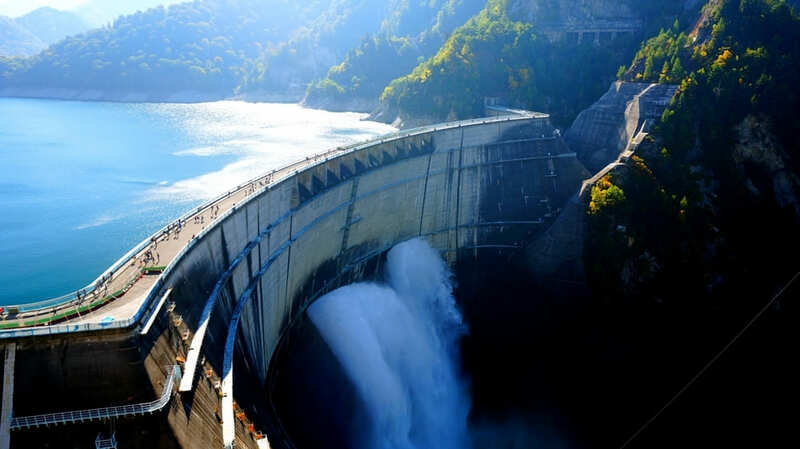

ダムを「自然破壊」のシンボルと捉え、なるべく自然の状態で防災を行うべきとする主張も理解できるが、とりわけ水に弱い平野部の大都市圏に「圧倒的な不自然さ」で人やモノが集まる現状を考えれば、これまで治水に大きな力を発揮してきたダムや堤防の重要性は引き続き変わらない。

言うまでもなくダムは水を堰(せ)き止める施設で、日本ではこの用語を堤高15メートル以上のものに用いる。それに満たないものは堰堤(えんてい)だ。

ダムという言葉はそもそも堤防・堰堤を示すオランダ語で、これが英語化して普及したという。中世低地ドイツ語(オランダ語の祖)では溜池を意味し、原義は「掘り出したもの」。ダムが土手を指すのか、その結果できた池なのかは両義的のようだが、日本でも溜池そのもののことを「堤」や「堰」と呼ぶ地方は少なくない。

ちなみにオランダの2大都市アムステルダム、ロッテルダムの「ダム」はそれぞれアムステル川、ロッテ川に築かれた堤防もしくは堰堤に由来する。