目指すゴールは同じ

「日本は米国の『核の傘』に守ってもらっている。ロシア、北朝鮮、中国に囲まれている状況を考えると、『核の傘』を否定する条約の方に寄っていくことは、今は抑止力の観点でマイナスの効果が大きい」=佐藤氏

「目の前の脅威への対処と、長期的に目指すべき世界を時間軸で整理することは必ずしも矛盾しない。抑止の態勢を確立して、相手に核を使う気を起こさせない。その上で対話と理解を深めることが大切だ」=秋山氏

伊藤昨年、被爆者団体の全国組織である日本原水爆被害者団体協議会がノーベル平和賞を受賞しました。被団協は長年にわたり、被爆の実相を世界に発信してきました。日本は唯一の戦争被爆国として、核なき世界を訴える責任があります。一方で、現実の厳しい安全保障環境に対処するために、米国の「核の傘」に入り、抑止力を維持しています。これが矛盾しないのかということが議論されてきました。

日本は核兵器禁止条約に参加するべきだという意見があります。被団協も求めています。これに対して、ゲストのお二人は、現状では難しいと指摘されました。しかし、違うゴールを目指しているわけではありません。核なき世界という目標に向けて、どの道筋を歩むことが現実的なのか、早く到達できるのかという進め方の違いです。速やかな核廃絶を求める立場と、核抑止力を維持する立場で対立を深めることは建設的ではありません。

吉田私の知り合いに原爆投下直後の広島に入った人がおり、壊滅的な被害を受けた街の様子や、被爆者の方々が苦しむ様子を詳細に記録した手記を見せてもらったことがあります。核の惨禍を二度と起こしてはなりません。今年は戦後80年を迎えます。被爆者の方々も高齢になり、被爆の体験を証言できる人は少なくなっています。被団協のノーベル賞受賞で、核の恐ろしさについて国内外で関心が高まっているように思いますし、日本人として語り継いでいく必要があります。

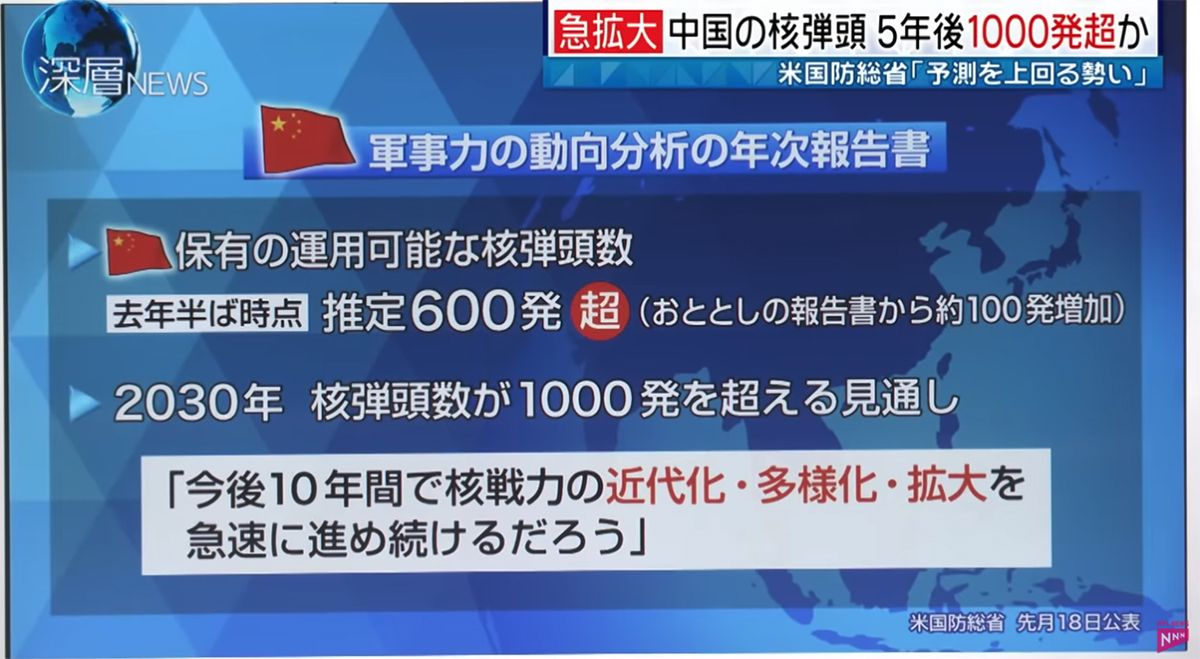

核なき世界を目指すことと、現実の安全保障上の危機に対処することは、どこまでも平行線ではなく、いずれ交わるはずです。長い道のりになりますが、米国への働きかけなど、日本の果たすべき役割は大きいと思います。当面は厳しい状況が続きます。核の軍備管理から外れている中国は、不透明な形で核戦力を増強しています。米国に対抗して数を増やしたり、ミサイルなどの運搬手段や潜水艦などの攻撃手段を強化したりしています。権威主義国で為政者の自制心が緩む危険があり、危機感を持って臨むべきです。

伊藤俊行/いとう・としゆき

読売新聞編集委員

1964年生まれ。東京都出身。早稲田大学第一文学部卒業。1988 年読売新聞社入社。ワシントン特派員、国際部長、政治部長などを経て現職。

吉田清久/よしだ・きよひさ

読売新聞編集委員

1961年生まれ。石川県出身。早稲田大学政治経済学部政治学科卒業。1987年読売新聞社入社。東北総局、政治部次長、 医療部長などを経て現職。