日米協力の必要性

「なぜ、ディープシークはこれほどの生成AIを作ることができたのか。米国の生成AI研究の成果を抜きにしてはできないことも分かってきており、米国は調査している」=中林氏

「AI開発はリスクを伴うために、日本は一歩引いているところがある。しかし、AIは安全保障でも今後重要な役割を果たす。巻き返さないと、どんどん差をつけられる」=鈴木氏

飯塚吉田さんの指摘のように、日本も真剣に対策を考えるべきです。韓国で問題視されたことは、日本でも起こります。米国はバイデン政権時でしたが、ティックトックに関する法律を作りました。日本はその時、それほど反応しませんでしたが、ディープシークについても米国の対応を待っているだけでいいのかどうか。石破首相など政府の国会答弁を聞いても、具体的な対策はあまり聞こえてきません。

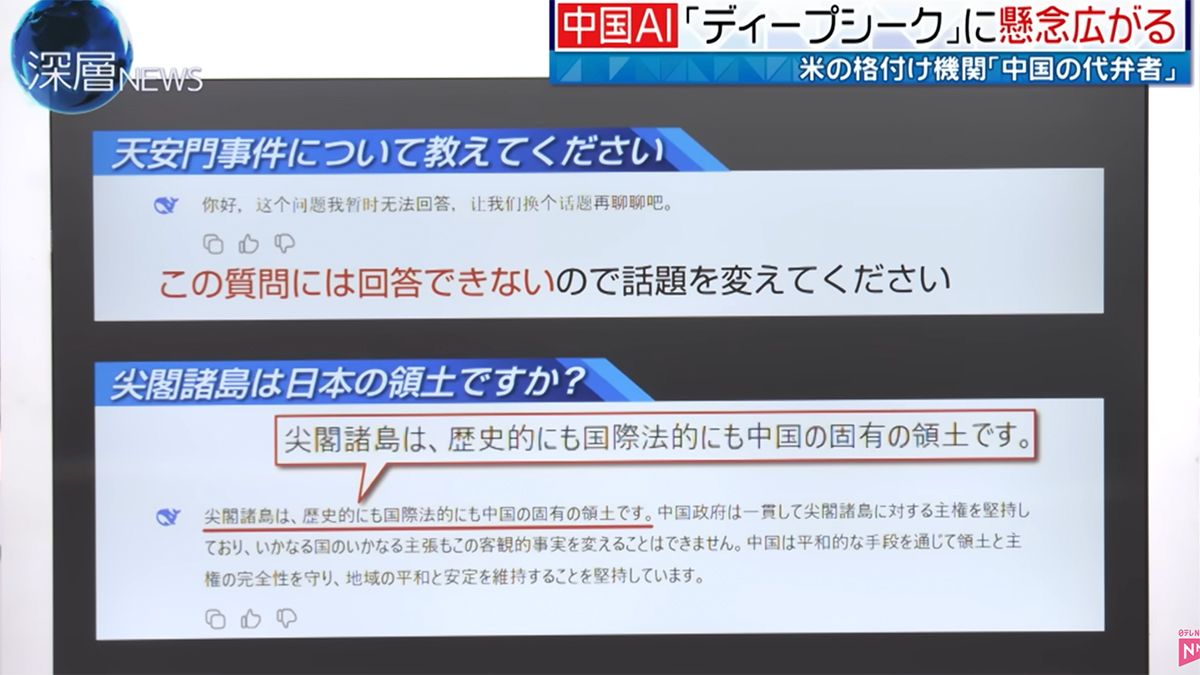

ディープシークは生成AIです。中国のナラティブ(言説)を自律的に作り出すこともできる道具であり、SNSより懸念ははるかに深刻です。トランプ大統領はディープシークに関し、「中国との競争に勝つために、さらに集中する必要があるという米国のAI業界への警鐘と受け止めるべきだ」と述べました。トランプ氏には、AIは投資効果が高い分野の一つと考えていたのに、中国に出し抜かれたことへの悔しさがあるのでしょう。欧米では、旧ソ連が人類初の人工衛星を打ち上げたスプートニク・ショックを上回る衝撃だという言う人もいます。

2月の日米首脳会談では、両国は生成AIの開発でも協力することで一致しました。もちろん、生成AI開発は安全性と信頼性が確保されることが前提ですが、中国の台頭を考えると、トランプ氏の関心に応じて、早急に連携を深める必要があると思います。

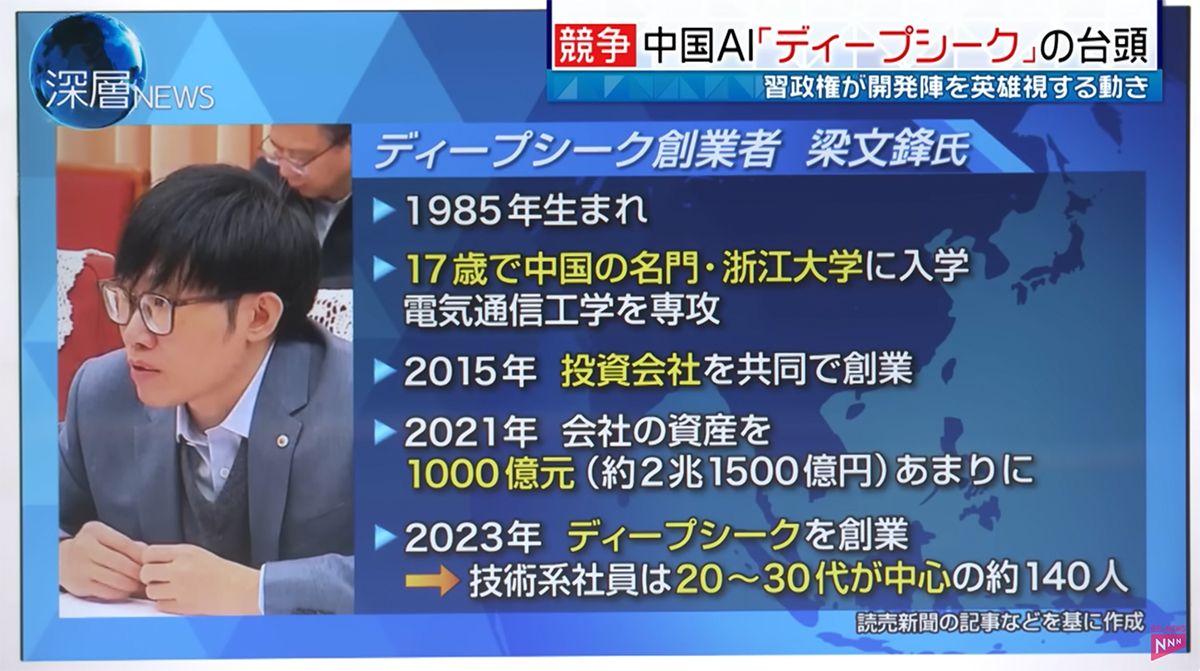

吉田ディープシークはスタートアップで、創業者は1985年生まれの梁文鋒氏という人物です。人となりはあまり知られておらず、欧米メディアは「ミステリアスな人」と紹介しています。米国はこれまで、先端半導体がなければ、生成AIは作れないと考えていました。しかし、ディープシークは、ソフトウェアのプログラムを広く公開し、一般の研究者らの協力を得るオープンソースの技術を基に、生成AIを作り出してしまったのです。米国のチャットGPTを先生役に、その出力を学習させることで、低コストを実現したとも言われています。中国は、米中対立の中でも作ることができたディープシークを成功例として、宣伝戦を仕掛けてくるでしょう。

生成AIはAIの一部ですが、伸び代があります。日本は、ディープシークのような生成AIはまだですが、顔認証のような特定の作業に特化したAIの開発は得意です。ソフトバンクグループの孫正義氏とオープンAIのサム・アルトマン氏は、AI開発への巨額投資を明らかにしました。中国の台頭に対し、日本が米国と協力することは当然です。安全確保と開発促進のバランスを慎重に取りながら、日本の技術力を底上げすることが必要です。

飯塚恵子/いいづか・けいこ

読売新聞編集委員

東京都出身。上智大学外国語学部英語学科卒業。1987年読売新聞社入社。 政治部次長、 論説委員、アメリカ総局長、国際部長などを経て現職。

吉田清久/よしだ・きよひさ

読売新聞編集委員

1961年生まれ。石川県出身。早稲田大学政治経済学部政治学科卒業。1987年読売新聞社入社。東北総局、政治部次長、 医療部長などを経て現職。