置き去りにされる国民

「鎮痛剤を摂取してしまう米国の国民をどう救うのかということが問題の本来の中心であるべきだが、トランプ氏は『中国が悪い』と言って、問題の“外部化”を行っている」=中林氏

「鎮痛剤に頼る社会を生んだのは米国自身ではないかという指摘は、米国にとって耳の痛い話だ。この問題を米国を分断する材料に使えると、中国が考える可能性はある」=小原氏

飯塚ただ、中林さんが「問題の“外部化”」と指摘したように、トランプ氏は、もともとは米国の社会問題であるフェンタニルの蔓延を、中国に関税を課す口実や圧力をかける道具として使っているように見えます。米国への流入を防ぐことは確かに必要ですが、フェンタニルに手を染めた米国の国民をどう救うのか、鎮痛剤を広めた製薬会社の責任をどう考えるのかについて、トランプ氏の意見はあまり聞こえてきません。トランプ政権は、政府の歳出を減らすため、低所得者向け公的医療保険の縮小を盛り込んだ法律を成立させましたが、その中には、こうした薬物中毒に苦しむ人たちを支援する医療費も含まれていました。

対する中国は6月、フェンタニルの原料になる二つの化学物質を輸出規制の対象に追加すると発表しました。中国は、薬剤の形で輸出していないとしていますが、原料で規制対象にしていないものがあったということです。中国は、原料は民間が流しており、政府が抑えることは難しいというフリをしてきたと言えます。中国は、米国との一連の交渉の中で、フェンタニル対策が大きなカードになることを理解しており、今後も小出しにカードを切ってくるのではないでしょうか。

フェンタニルは米中の駆け引きに使われており、こうした中国の態度は、トランプ氏だけではなく、米国の議会からも反発を招くと思います。ただ、米国の国内対策も強化しないと、本当の意味で蔓延は防げないでしょう。小原さんが述べたように、米国の社会を分断しかねません。中国は、そうした米国の足元を見ています。

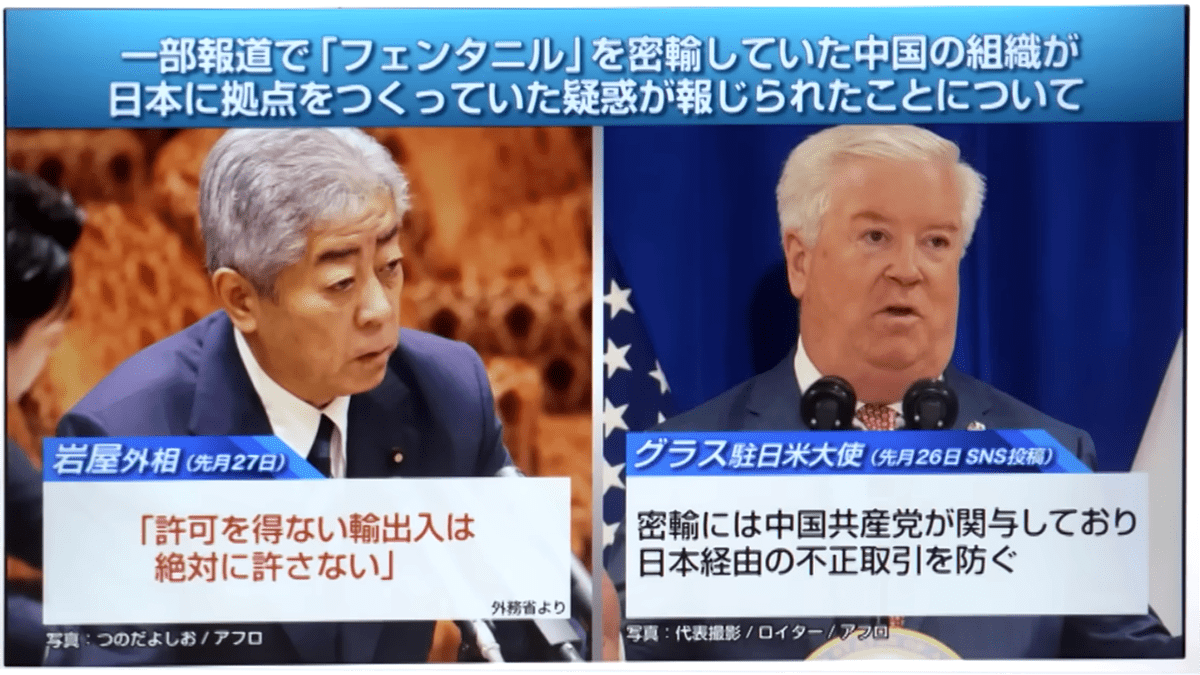

吉田小原さんは、フェンタニルの原料をメキシコなどに輸出するルートに米国が厳しい目を向けているとすれば、中国がさらに迂回するルートを作ろうとする可能性はあり得ると語りました。日本がその経由地になってはいけません。米中対立が日本に及んで、外交問題になりかねません。そして、国内に流入させてもいけません。警察庁によると、記録が残る2000年以降、フェンタニルに関して全国の警察が摘発した事例は17件でした。大半は医療関係者による不正使用だったと言います。日本でフェンタニルは医療用として厳しく管理されていると思いますが、国民の生活を守るためにも水際対策に力を入れるべきです。

飯塚米国で起きている問題を外国のせいにするところが、トランプ流の悪弊だと思います。フェンタニルに限らず、米国の製造業を守るために関税を課したり、安全保障の費用を同盟国に厳しく求めたり……。この「Make America Great Again」の考え方を、中国は受け入れませんので、ディールはいつまでも続きます。なので、中国と取引できる材料なら、何でも使う。フェンタニルもその一つで、国内の薬物中毒の人たちを救うことを真剣に考えているのかは極めて疑問です。困った人を助ける精神や人権を守ることを、米国には忘れてほしくありません。

飯塚恵子/いいづか・けいこ

読売新聞編集委員

東京都出身。上智大学外国語学部英語学科卒業。1987年読売新聞社入社。 政治部次長、 論説委員、アメリカ総局長、国際部長などを経て現職。

吉田清久/よしだ・きよひさ

読売新聞編集委員

1961年生まれ。石川県出身。早稲田大学政治経済学部政治学科卒業。1987年読売新聞社入社。東北総局、政治部次長、 医療部長などを経て現職。