歌謡界を代表する歌手ながら、若い世代にも親しまれる小林幸子さんは、歌手活動のかたわら、さまざまなボランティアに積極的に関わっています。その原動力には、ふるさと新潟を襲った災害、そして支援の中で感じた人の思いがありました──

1964年、私が歌手としてデビューした年に新潟地震が起きました。報道機関のトラックに乗せていただいて東京から故郷の新潟市に向かいましたが、たどり着いた実家は大きく傾き、家族の安否すらわからない。給水車の列に並ぶ姉2人を見つけた瞬間、安堵で大泣きしたことを覚えています。

しばらくして募金活動を始め、「よろしくお願いします」と呼びかける私に、多くの方が「大変だったね」と力を貸してくださいました。その時に感じた人の温かさと、「次は私が困っている人を助ける側になろう」という思いが、その後の私の活動のベースになっています。

40年後の2004年には、新潟県中越地震が発生。この時も私にできることをしようと、発生直後から新潟県長岡市山古志地域(旧山古志村)の復興支援に関わってきました。06年からは山古志に「小林幸子田(でん)」という拠点を設け、米作りを開始。小規模な棚田なのでせいぜい6〜7俵ほどしか収穫できませんが、それから20年近く、毎年お世話になった方々にお配りしたり、災害時の炊き出しに提供したりしています。

11年の東日本大震災の折には、自前の11トントラックにお米と支援物資を積みこみ、福島県の被災地に運びました。ただ、そのトラックはステージの機材運搬用。華やかな衣装をまとった私の写真が全面に大きくペイントされた、ド派手なもの。当時は、福島へ行くためのトラックがなかなか手配できず、苦肉の策でした。

「不謹慎だとひんしゅくを買うのでは?」と恐る恐る避難所になっている体育館近くに車を停めたところ、避難していた皆さんが「小林幸子のトラックだ!」と集まってくださって。笑顔でピースしながら、トラックを背景に写真を撮っているんです。石を投げられることも覚悟していたので、諦めず支援に駆けつけてよかったと思いましたね。

避難所で「私が作ったお米です」と物資をお渡しすると、ものすごく喜んでくださいました。そして「今日は歌も歌ってくれるんでしょう?」と。求めてくださるのがうれしくて、避難所の一角で、心を込めてマイクに向かいました。

その後、「体の不自由な方や高齢の方が集まっている場所にも行ってもらえませんか?」と案内されて、そちらに向かうと、皆さん口々に「さっちゃん、サインして」とおっしゃいます。でもそこには、メモ帳はおろか、白い紙一枚すらありません。お互い困っていたらボランティアの方が、「ありました!」とたくさんの白い布を抱えてきてくれました。ただ、よくよく見たら、なんとそれは避難所に配布されていた真っ白なパンツ(笑)

「40年以上この仕事をしているけど、パンツにサインするのは初めてよ〜」なんて言いながら書き始めると、その場がドッと沸いて。しかも皆さん、ゲラゲラ笑いながら泣いているんです。驚いて「どうしたの!?」と尋ねたら、「こんなに笑ったのは久しぶり。さっちゃんのおかげで笑い方を思い出したわ。ありがとねぇ」と感謝されてね、もう涙が止まりませんでした。今も思い出すと泣けてきます。

22年からは、子ども食堂とふるさと新潟県をはじめとする全国の農業を支援する「幸せプロジェクト」をスタートさせました。私には子どもがいませんが、未来を担う子どもたちのために何ができるかを考えたときに、元気のもとである「食」から支えるのがいいのではと思ったのです。育ち盛りの子がお腹いっぱい食べられないのは、何より悲しいですから。

プロジェクトでは、子ども食堂にお米の支援をしつつ、食堂運営のサポートや、子どもたちの農業体験なども行っています。つい先日も「小林幸子田」に子どもたちを招待して、田植えに挑戦してもらいました。最近は炊きあがったご飯しか見たことがない子も多いですから、稲が実るさまを知る「食育」の場にもなっています。現在はご縁のある東京近郊や新潟などの子ども食堂をメインに活動していますが、ゆくゆくはNPOにして範囲を広げられたらと夢見ています。

わが家は再生医療に携わる夫もボランティア活動をしていて、夫婦揃って最近は、「遺贈寄付」という仕組みに興味を持っています。遺贈寄付とは、亡くなった後に財産の一部を公益法人やNPO団体等に託し、社会貢献につなげてもらうこと。

たいした財産があるわけではないですが、元気なうちに、どうせなら次世代のために有意義な使いみちを探したい。お金はあの世まで持っていけませんから、自分たち亡き後は、人々が健康に幸せに生きられるために使ってもらえたら本望です。万が一亡くなる直前に気が変わっても、遺贈先の変更や内容の取り消しができるそうですね。それなら安心だと思いました。

活動をしていて感じるのは、「与えっぱなし」も「与えられっぱなし」もないということ。私は、良い気は「行って来い」で循環するものだと思うんです。被災地で歌ったり、お米を届けたりするたびに「元気をもらいました」「ありがとう」と言われますが、私自身も皆さんからパワーをもらっていますから。

そして、誰かから良い気を受け取ったら、感謝の気持ちを返しつつ、また別の人に渡す──。そんなふうにして少しずつ、幸せの輪を広げていけたらいいなと思います。

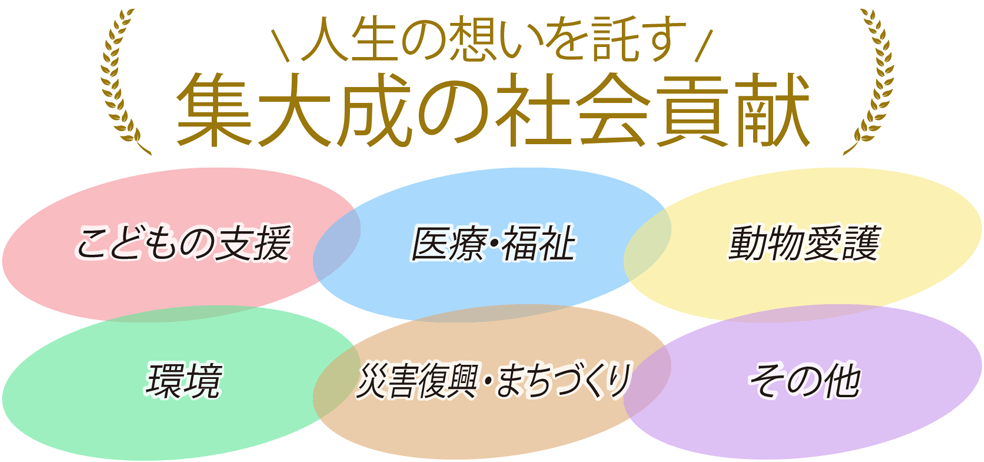

想いを託せる遺贈先を選ぶ

遺贈寄付は、遺言などによって、亡くなった後に財産の一部を公益法人やNPO 団体などに託し、大切にしてきた自分の「想い」を活かした社会づくりに貢献できる仕組みです。手続きの方法は、遺言書による寄付、相続人に託す形での寄付、生命保険や信託による寄付などさまざま。少額からでも利用可能で、相続税の課税対象が下がるなど、節税につながるメリットもあります。遺贈寄付の申し込み後も、遺贈先の変更や内容の取り消しなどは随時可能。活動内容や国内、地元地域などで考えてみると、支援したい団体がきっと見つかります。まずは関心を持つことからはじめてみましょう。

『読売新聞』9月17日付朝刊、「基礎からわかる遺贈寄付」広告企画では、

下記の協賛団体を紹介しています

専用サイトからアンケートに回答し、本企画の広告に掲載されている団体の資料を請求された方の中から抽選で、30名様にQUOカードPay 1000円分をプレゼント。

※発表は当選メールをもって代えさせていただきます。

※本企画のアンケートの際にご提供いただいた氏名、性別、生年月日、住所、郵便番号、メールアドレス、職業の個人情報は、読売新聞社より業務を委託している株式会社シーピーファインで受付管理の上、本企画の抽選等、本企画運営のために使用させていただきます。また今後、協賛各団体からサービス情報等のご案内をお届けすることがございますので、あらかじめご同意の上、お申込みください。