概要

旬なニュースの当事者を招き、その核心に迫る報道番組「深層NEWS」。読売新聞のベテラン記者で、コメンテーターを務める飯塚恵子編集委員と、元キャスターの吉田清久編集委員が、番組では伝えきれなかったニュースの深層に迫る。

資産運用を始める人が増えている。新NISA(少額投資非課税制度)がスタートしたり、新しい株価指数が登場したりするなど、貯蓄から投資への流れが進むなか、この動きにどう向き合えばいいのだろうか。三菱UFJアセットマネジメント特別業務顧問の代田秀雄氏、経済評論家の加谷珪一氏を迎えた6月2日の放送を踏まえて、編集委員2氏が語り合った。

資産運用時代コツと心構え

分散して長期投資

「確実なことは、世界の経済が成長する限り、企業は利益を出す可能性が高い。株式を中長期で持っていれば、株価は上がると思って、投資を続けることが重要だ」=代田氏

「いつ、どの株式が上がるのか、下がるのかは予想できない。一定の金額を長期で投資すれば、そうした部分を平準化できる。分散して、ばらすことがポイントだ」=加谷氏

飯塚番組でとても興味深かったのは、資産運用について行った街頭インタビューです。友達に刺激を受けて8カ月前から始めたという女性は「銀行に預けるより、お金が増えるのはうれしい」としながらも、関税政策をめぐるトランプ米大統領の一声で「株価が大きく上下した時は正直怖かった」と明かしました。70歳代の父親は「リーマン・ショックの値下がりに懲りて、株式は全て手放した」と語る一方、聞いていた40歳代の息子は「売らずに持ち続けていたら、株価は戻っていたのに」と突っ込んでいました。

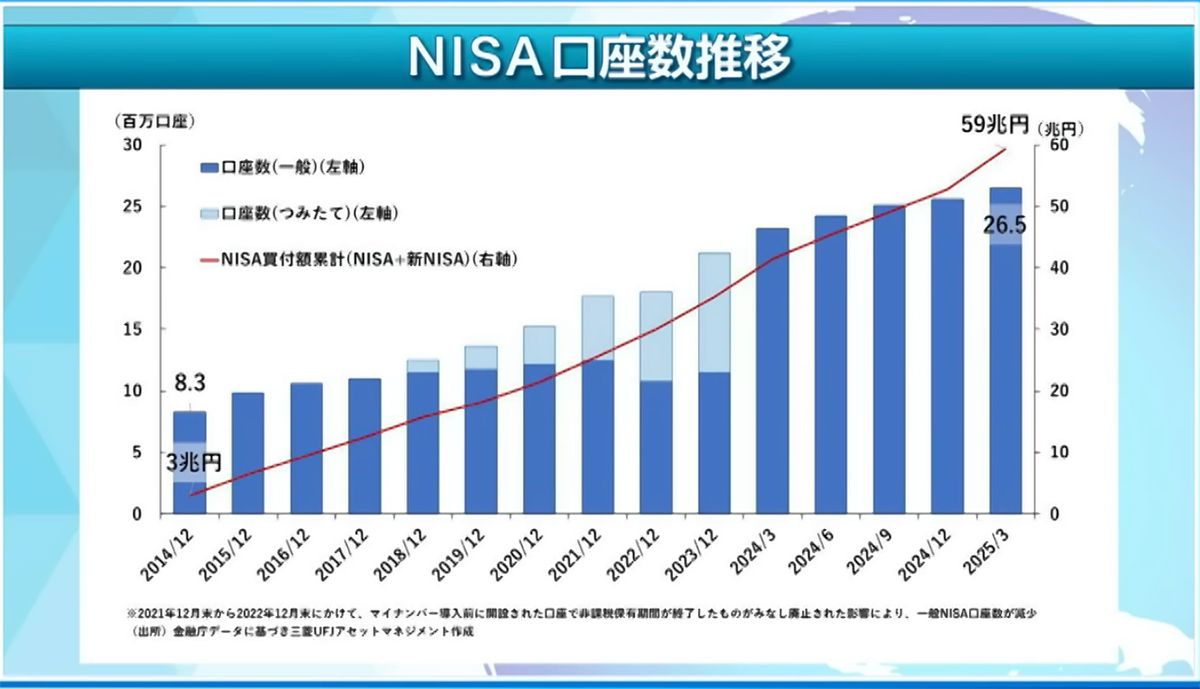

投資に対する一般の人々の率直な思いが伝わりました。資産運用を始める人が増えたきっかけの一つは、制度が刷新され、昨年からスタートした新NISAです。非課税となる投資枠が大幅に増え、運用できる期間も無期限になりました。私の周りでも投資を始める若い人が増えていると感じます。彼らはユーチューブの動画チャンネルを参考にしており、資産運用の世界にもインフルエンサーがいることには驚きました。新NISAの仕掛けとSNSの広がりが掛け合わさり、若い人にも投資が広がっているようです。

ただ、番組に同席した日本テレビの石川真史・経済部長が指摘したように、投資にはリスクが伴い、自己責任であることを忘れてはならないでしょう。インタビューの女性が驚いていたように、世界で起こる様々な出来事によって、株価は突然大きく動いたりします。SNSで情報収集することも、基本的に役に立つと思いますが、大切なお金を守るためにも、むやみに信じず、時に距離を置くことが必要です。

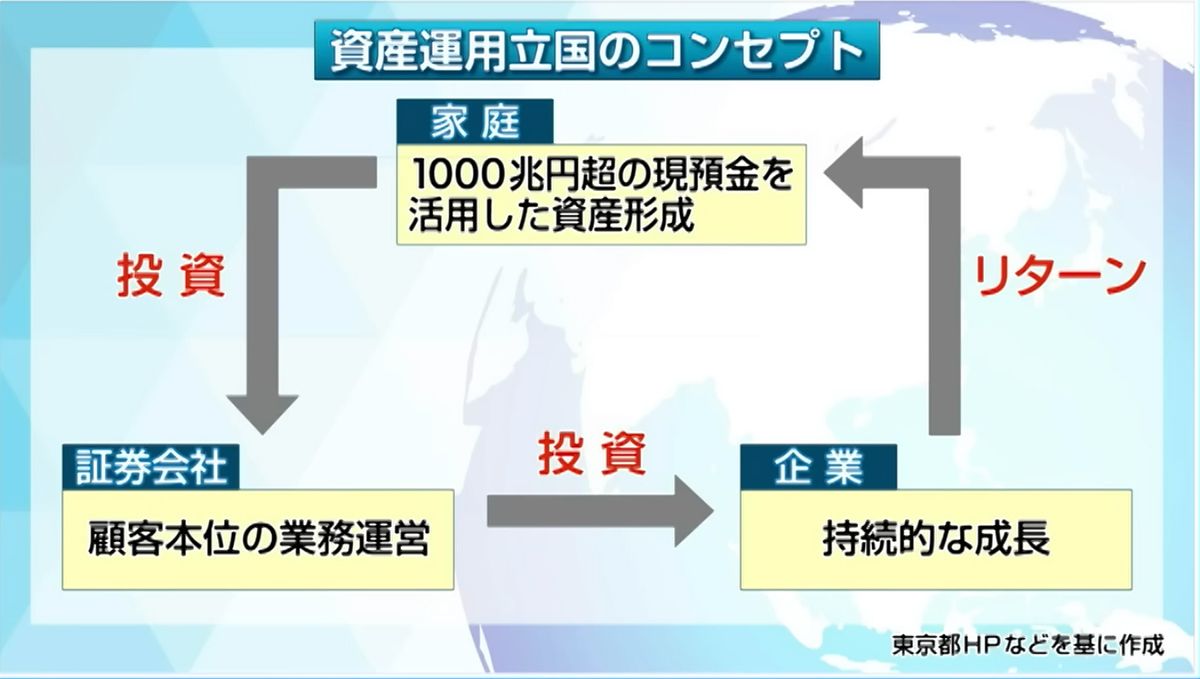

吉田政府が貯蓄から投資への流れを後押ししている背景には、日本の経済や社会をめぐる状況が大きく変化していることがあると思います。自民党にも「資産運用立国」を掲げる議員連盟があり、提言をしています。

バブル経済が崩壊した後、多くの国民は投資に及び腰でした。お金の預け先は銀行になり、そこから企業に融資が行われてきました。日本が経済成長をするためには、民間企業の生産性向上がカギになります。株式を通した直接投資が増えると、企業にも余裕が生まれ、積極的に動くことができます。企業の業績は改善しており、給料も上がり始めています。物価の上昇に追いついていないところが悩みですが、こうした循環を何とか維持していくためにも、お金の回るルートを増やそうとしているのでしょう。

もう一つは、「人生100年時代」と言われるなか、安心して老後を暮らせるように準備をしてもらうという狙いがあると思います。かつて「老後2000万円」問題が議論になりましたが、年金だけで悠々自適に暮らすことはなかなか難しくなっており、国民にもある程度用意してもらいたいという政府の思いが見て取れます。