●補聴器と眼鏡の違い(画像提供:慶應義塾大学病院)

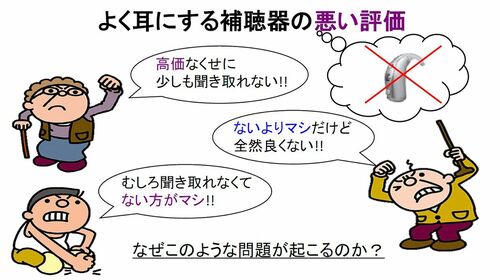

この大きな原因となっている、補聴器に対する「高価なくせに少しも聞き取れない」「ないよりはマシだけど…」という悪い評価は、実は正しいものとは言えないと、慶應義塾大学病院 聴覚センターの大石直樹先生は話します。

かければすぐ見える眼鏡と同じように、補聴器もかけてすぐ聞き取れるものであると思われがちですが、これが間違い。まず、補聴器と眼鏡は違うものという認識が必要なのです。

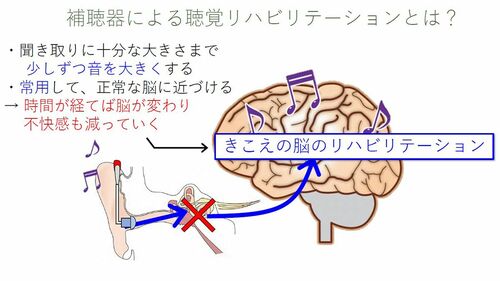

眼鏡と違い、聞き取れるようになるために、補聴器はつけるだけでなく、調整と脳のトレーニング「聴覚リハビリテーション」が必要となります。人は、耳で聴いているわけではなく「脳で聴いている」からです。一度難聴になってしまった脳は、補聴器をつけさえすればすぐに使えるわけではないからです。

●補聴器による聴覚リハビリテーションとは?(画像提供:慶應義塾大学病院)

難聴の脳に、最初から聞き取りに必要な大きな音を入れると、脳はとても不快に感じてしまいます。そのため、聞き取りに十分な大きさになるまで、少しずつ音を大きくしていき、時間をかけることで脳の不快感を減らし、正常な脳に近づける「きこえ脳のリハビリテーション」=「聴覚リハビリテーション」が必要となるのです。