自由の隙を突かれない

「ロシアや中国は、自由な社会である西側にスパイを送りこみやすい。逆にロシアや中国は監視社会なので、西側は送りこみにくい。完全に非対称な戦いになっている」=小谷氏

「ありとあらゆるところにリスクがあることを認識する必要がある。何が起きても、落ち着いて行動する。どう対応するかを事前に考えて、準備しておくことが大切だ」=廣瀬氏

伊藤吉田さんの言われた通り、他国の市民を利用して、使い捨てにする怖さを感じました。ロシアが日本人をリクルートしたり、日本にこうした工作を仕掛けたりする危険が直ちに高まっているとは思いませんが、日本の隣国には中国や北朝鮮もあります。今回の舞台はウクライナを巡って緊張する欧州でしたが、今後の東アジア情勢や国際情勢の揺らぎを考えると、日本社会の備えは大丈夫なのかという危機感を持つべきだと思います。

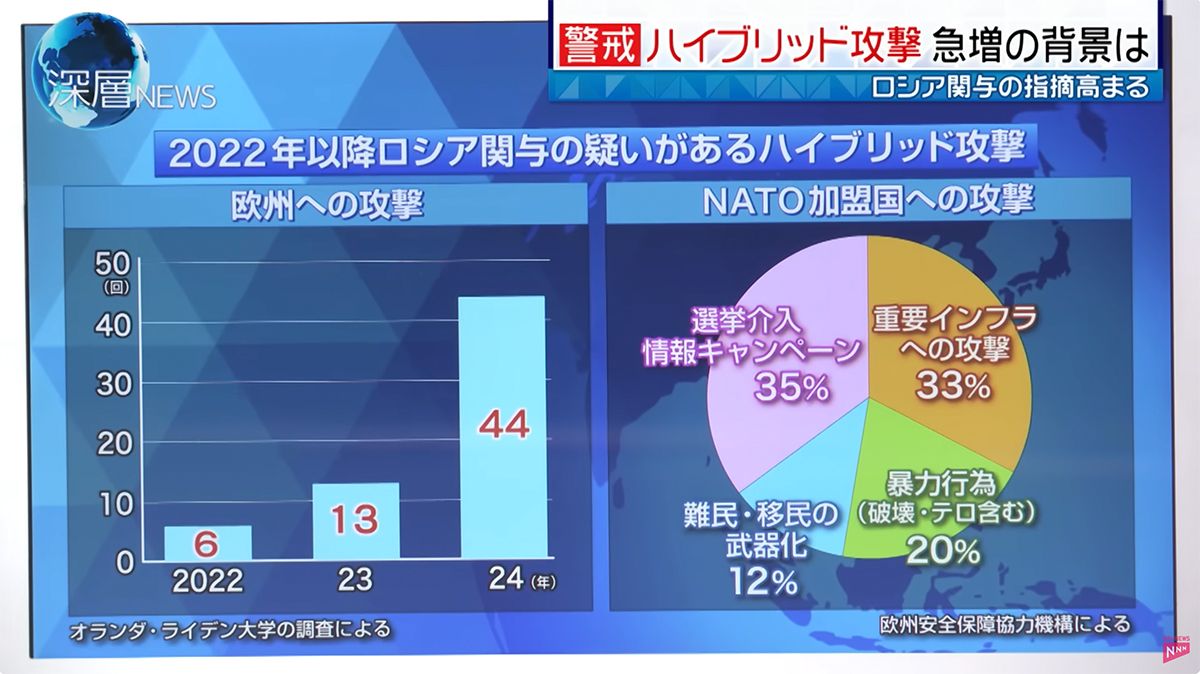

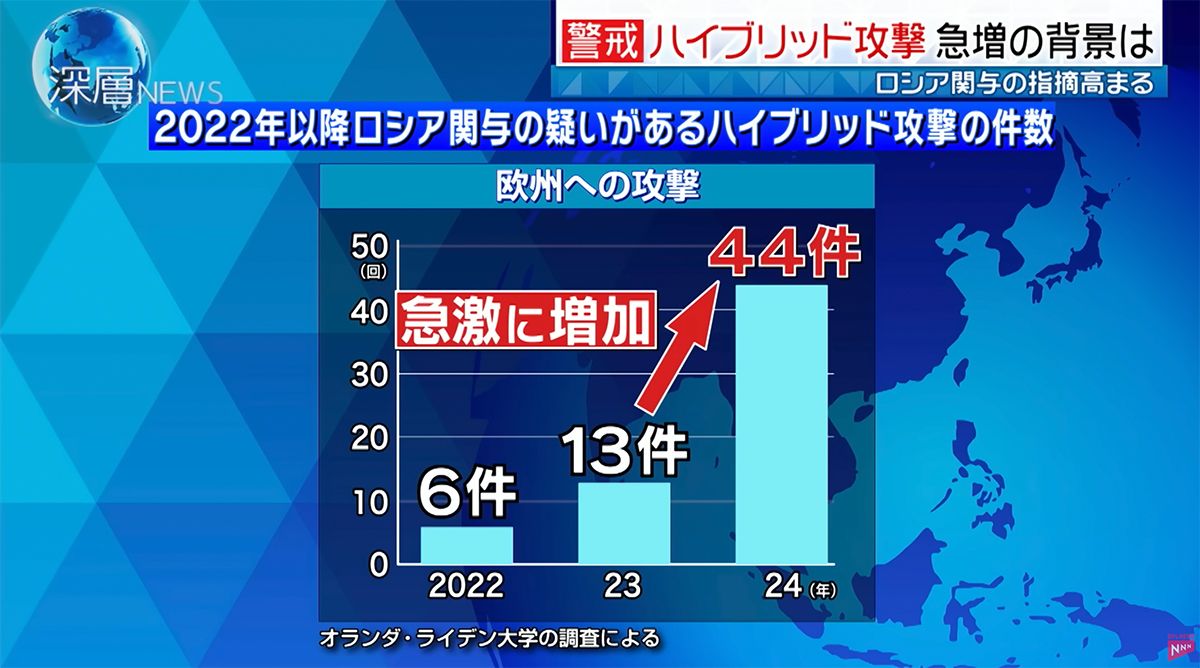

番組は、スパイ工作に焦点をあて、その一端を紹介しました。人間を媒介とした諜報活動などをヒューミントと言います。ロシアは、戦場における武力攻撃だけでなく、インフラ(社会基盤)を混乱させるサイバー攻撃やインターネットを通じた選挙介入などを組み合わせながら、私たちの社会を揺さぶってきています。こうした新しい戦争をハイブリッド戦争と呼びます。ヒューミントの活動も、新しい戦争と連動しながら、より巧妙になっていることを忘れてはなりません。

吉田同感です。ゲストの小谷さんは、米国や英国は逆にロシアや中国で情報収集活動を行うことが難しくなっていると指摘されました。私たちの社会は自由で開かれています。権威主義の国々は、その自由を逆手にとって、様々な工作を仕掛けてきます。ロシアは、ウクライナ侵略を有利に進めるためだけでなく、その先にある欧米との競争を見すえて、ヒューミントの活動やハイブリッド戦争を続けていると考えた方がよいと思います。

伊藤さんが話されたように、日本も危機感を持つべきです。防衛省防衛研究所は3月、「『新たなる戦争』の諸相」という論考集を発表しました。台湾有事に関連して、米国、中国、台湾がそれぞれ、ウクライナで起きている戦争から、どのような教訓を汲み取っているかという視点で分析したものです。中国は、SNSや人づてに政権批判や偽情報を流して、台湾の人たちを混乱させた上で、武力攻撃を仕掛ける作戦を立てているとされます。武力攻撃の効果を上げるためには、戦場以外でも相手を圧倒しておく必要があることがウクライナ侵略で実証されたとして、習近平政権は自信を深めていると論考集では述べられています。

権威主義の国々は、民主主義の自由とその隙を突いてきます。日本でもこれまで、ロシアや中国の関係者に接触されて、知らず知らずのうちに情報や技術を盗まれる事件は起きています。インターネットやSNSによって、国境の垣根は下がっており、日本も新しい戦争と無関係ではありません。第2次トランプ政権の発足で、西側の結束は揺らいでいます。ロシアや中国を利することのないように、連携を立て直して備えを固めるべきです。

伊藤俊行/いとう・としゆき

読売新聞編集委員

1964年生まれ。東京都出身。早稲田大学第一文学部卒業。1988 年読売新聞社入社。ワシントン特派員、国際部長、政治部長などを経て現職。

吉田清久/よしだ・きよひさ

読売新聞編集委員

1961年生まれ。石川県出身。早稲田大学政治経済学部政治学科卒業。1987年読売新聞社入社。東北総局、政治部次長、 医療部長などを経て現職。