概要

旬なニュースの当事者を招き、その核心に迫る報道番組「深層NEWS」。読売新聞のベテラン記者で、コメンテーターを務める伊藤俊行編集委員と、調査研究本部の伊藤徹也主任研究員が、番組では伝えきれなかったニュースの深層に迫る。

戦後80年を迎えた。中国、ロシア、北朝鮮と向き合う日本の安全保障環境は厳しさを増している。日本は戦後長く、幸いにも国土を直接脅かされるようなことはなかった。しかし、日本の安全を守るとはどういうことなのかについて、真剣に考えるべき局面に来ている。8月14、15両日の戦後80年に関連する放送を踏まえて、出演した伊藤俊行編集委員に聞いた。

戦後80年から問われる針路

国民と情報の共有を

「自衛隊の憲法上の位置づけがフラフラしていると個人的には思う。警察や消防は憲法上の疑義を持たれることはない。隊員の不足にも影響している」=河野克俊氏

「国会の場で、自ら命をかけて国を守ろうとする人間の言葉を国会議員や国民に聞いてもらうべきだ。シビリアンコントロールの観点からも不可欠だ」=岩田清文氏

「力による現状変更、つまり軍事力を使うハードルが非常に下がっている。価値観を共にする国々と連携して、法による支配を守らなければならない」=武藤茂樹氏

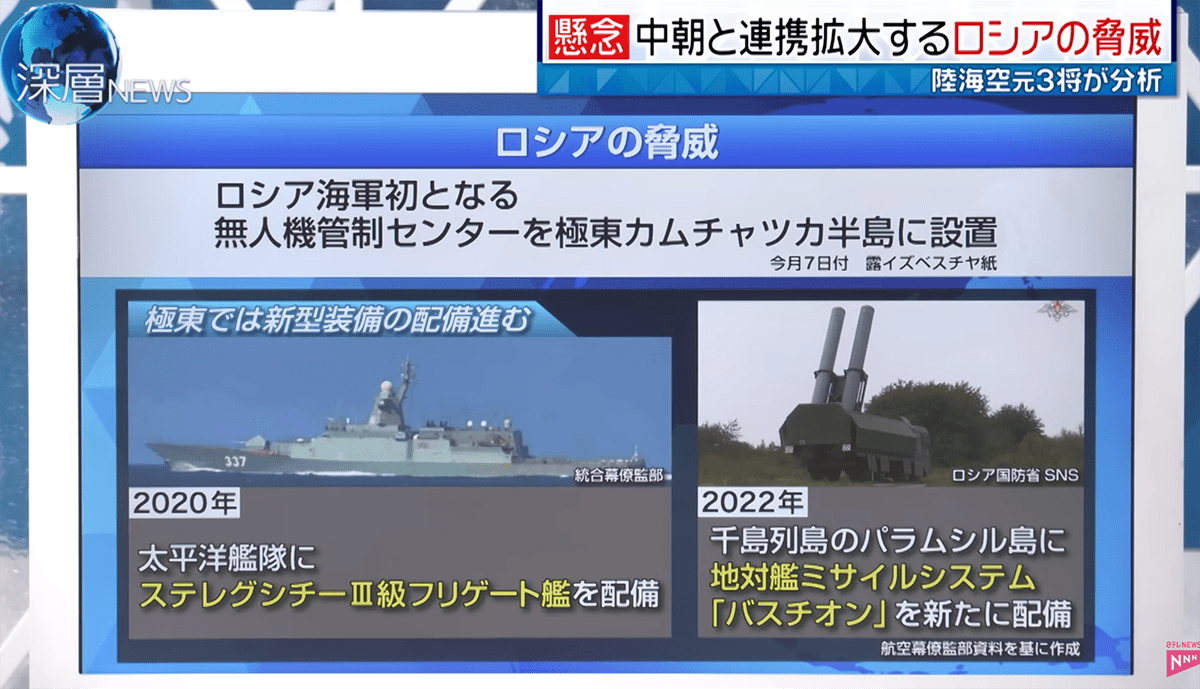

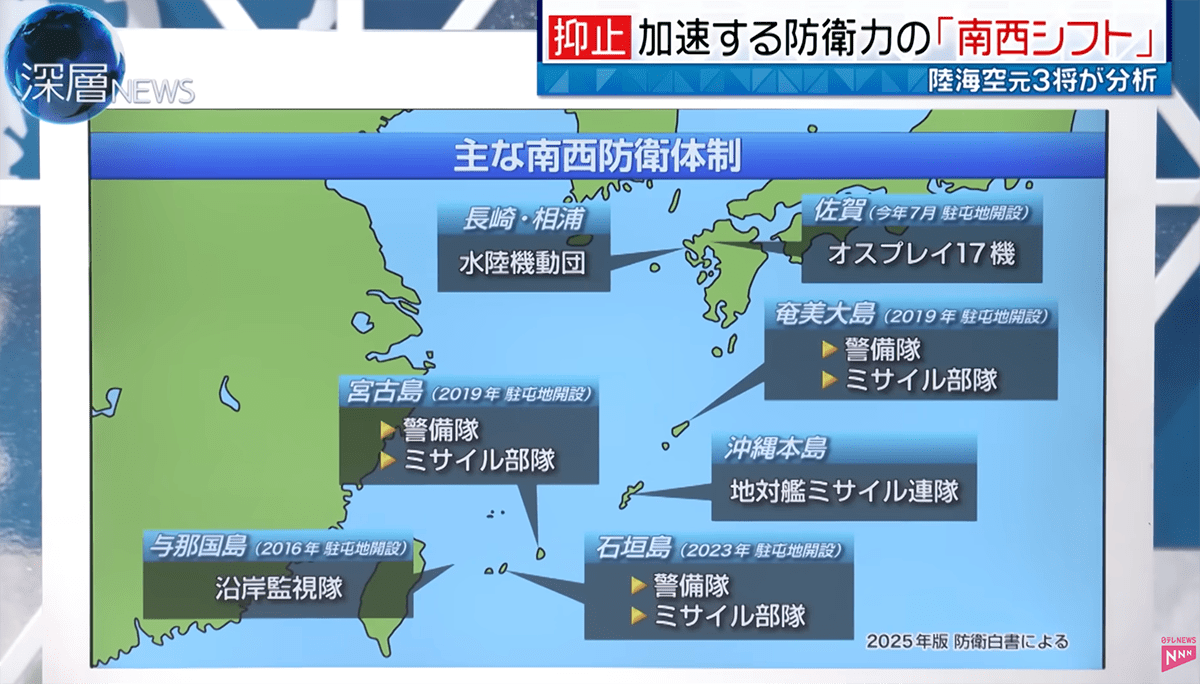

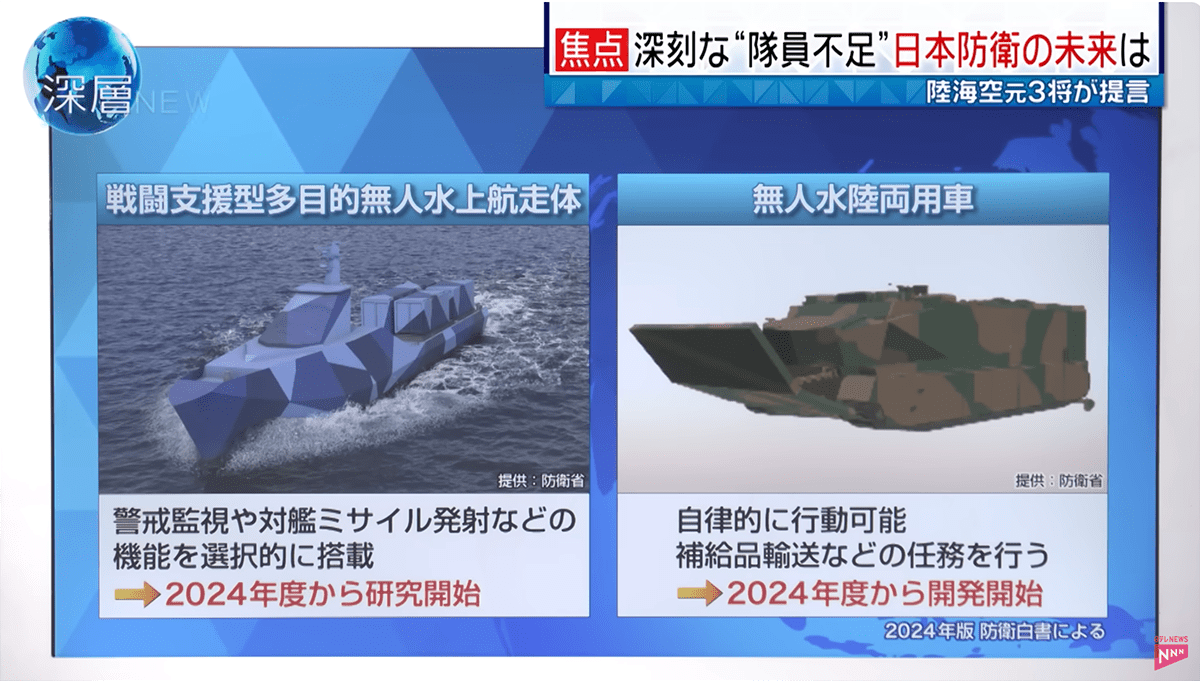

伊藤徹8月15日の放送では、河野克俊・元統合幕僚長、岩田清文・元陸上幕僚長、武藤茂樹・元航空総隊司令官の陸海空の元3将を迎えて、日本の防衛戦略のあり方や、国民の向き合い方について議論を深めました。日本の安保環境はこの10年、大きく変化しており、中国、ロシア、北朝鮮の3正面の脅威に直面しています。日本も必要な法整備を行ったり、防衛費を増やしたりしています。中国の艦隊が太平洋に進出しようとする狙い、それに対する自衛隊の南西シフトの進展、核保有を諦めない北朝鮮とロシアの連携などについて、改めて考えました。

伊藤俊自衛隊の最高幹部を務めた3人の話を聞いて感じたことは、脅威を具体的に捉えて正しく認識することの大切さです。3人は脅威をことさら強調せず、陸海空それぞれの視点から、相手の弱いところ、逆に日本の足りないところを冷静に述べられました。そうした分析を踏まえながら、日本としてどういう態勢が必要なのかを考えていかなければなりません。

伊藤徹河野さんは、トランプ米大統領の「日米同盟は不平等だ」との発言を引きながら、日米同盟の再点検を訴えられました。米国を中心とする国際秩序も揺らぐ中、忘れてはならない指摘です。戦後80年ということで、国民はどのように自国の安全保障に向き合うべきなのかについても、番組で議論が及びました。憲法9条の論議もあり、長く敬遠されてきた論点です。とても考えさせられました。

伊藤俊河野さんは、米国では、米軍の幹部が議会に呼ばれ、軍事情勢の現状と見通しを個人の見立てとして証言することを紹介されました。日本では、自衛隊の幹部が公の場で個人の意見を述べたりすることはほとんどありません。岩田さんは、自衛隊の幹部も国会で意見を述べたりする機会を設けるべきだと発言されました。

岩田さんは、こうした考えを自身の著書でも述べています。その真意は、自衛隊の中にいると、独特なモノの見方に慣れたり、特殊な情報に触れたりするようになる。しかし、そうして培われた専門家としての発想は、国民や政治家の一般的な感覚とはズレが生じやすい。その落差を埋める作業を普段からしておかないと、戦前の軍のような失敗を繰り返すことになる。正しい軍事的な情報を国民や政治家にも共有してほしいということです。

全くその通りだと思います。シビリアンコントロールという言葉があります。いわゆる背広組が制服組を抑えるという姿が、戦後長くイメージされてきたと思います。しかし、背広組が正しい現状認識を持つためには、その過程で、制服組のプロとしての知識、経験、分析力を生かすことが大事です。制服組は自らの見立てを率直に示した上で、憲法と法律の下、政治が最終的に決めた方針に従うということが本来のシビリアンコントロールの姿ではないでしょうか。国民の代表が集まる国会で自衛隊の幹部が意見を述べることは、民主主義の国家において批判されることではありません。