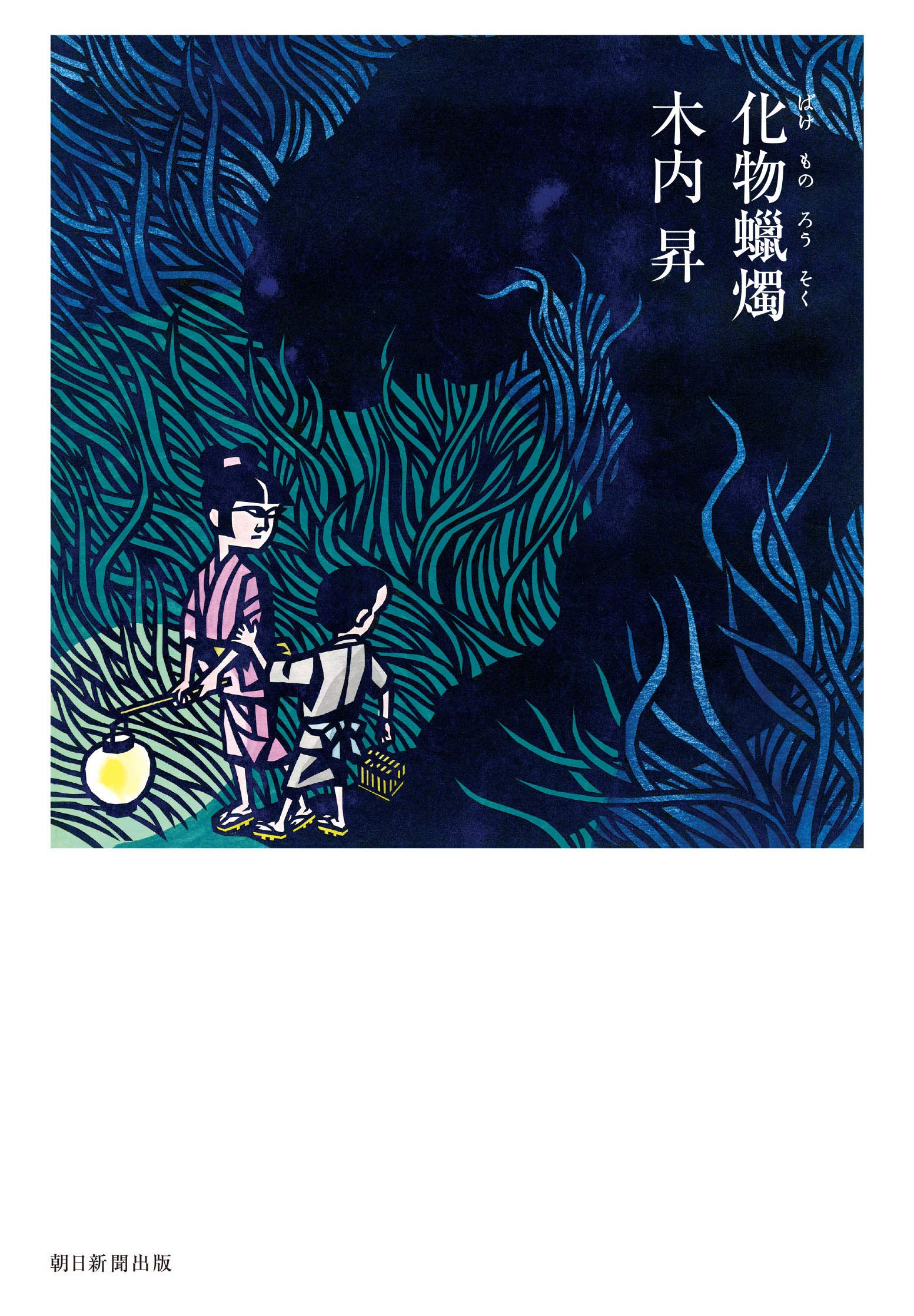

『化物蝋燭』著◎木内昇

妖しく美しく、そしてせつない傑作短編集

令和元年・今年の一冊を思うとき、真っ先に思い浮かぶのが本書になるのだろう。そんな予感がすっと降りてきた。江戸を舞台に、市井の人々がふと遭遇してしまう日常の怪異・奇譚が7編、それらを通して浮かんでくるのは、あの世とこの世をさまよう魂の姿、慎ましく生きる人々の哀感と心模様である。妖しく美しく、そしてせつない傑作短編集だ。

表題作「化物蝋燭(ばけものろうそく:「蝋」は正字)」は、当代一の影絵師・富右治(とうじ)に、ある大店から珍妙な仕事が舞い込んでくるところから始まる。本物と見間違えるほど真に迫った幽霊の影絵をつくってほしい、というのだ。迷っていた富右治だが、職人の自尊心を刺激するようなことを言われ、請け負うことになってしまう。

この騒動から見えてくるのは、家業を継ぐ、ということの親と子の思いやり、かけがえのない愛情と絆、そして商人、職人たちの矜持だ。親子間の思いやりだけではない。番頭、和菓子職人、二代目の苦労を打ち明ける影絵師仲間──いや、7編の登場人物たちみんな、いつも誰かを思いやっている。その心ばえと心寄せがどこまでも優しく美しい。幻想的で繊細な影絵のように、灯明のなかから、静かに浮かび上がってくるのだ。

輪廻転生と夫婦の縁を綴った「お柄杓」や、不思議な薬種屋に母の薬を買いに通い続ける息子が主人公の「蛼橋(こおろぎばし)」など、そのいとおしさに、何度も浸りたくなる物語世界だ。

床の間の一輪挿しのような端正で無駄のない名文、登場人物たちへの敬意と慈しみを感じさせるセリフは、私たちの郷愁、日本的情緒を呼びさましてくれる。ここに描かれる人を思う心模様は、いつの時代も変わらない普遍的なものなのだ。

『化物蝋燭』

著◎木内昇

朝日新聞出版 1600円

著◎木内昇

朝日新聞出版 1600円