火矢を打ち込まれて次々と炎上した日本水軍

李舜臣の戦術は、敵船との距離を保って、弓矢による射撃と、火砲による砲撃で敵兵を圧倒するというものでした。接近戦になると日本刀をもった日本軍の斬り込みが脅威だからです。日本水軍は接近を試みては火矢を打ち込まれて次々と炎上していきました。

逃げる日本水軍を朝鮮水軍は翌日以降さらに、合浦、そして赤珍浦へと追撃し、結果として、日本船を(諸説ありますが)数十隻も焼き払う戦果をあげました。

このあとも李舜臣率いる朝鮮水軍は勢いに乗って、泗川海戦、唐浦の海戦、唐項浦海戦(第1次)、栗浦海戦、閑山島海戦、そして7月9日の安骨浦海戦まで連戦連勝でした。

そのため日本軍は海上からの補給に支障をきたすことになり、明まで一気に攻め込むというわけにはいかなくなったのです。

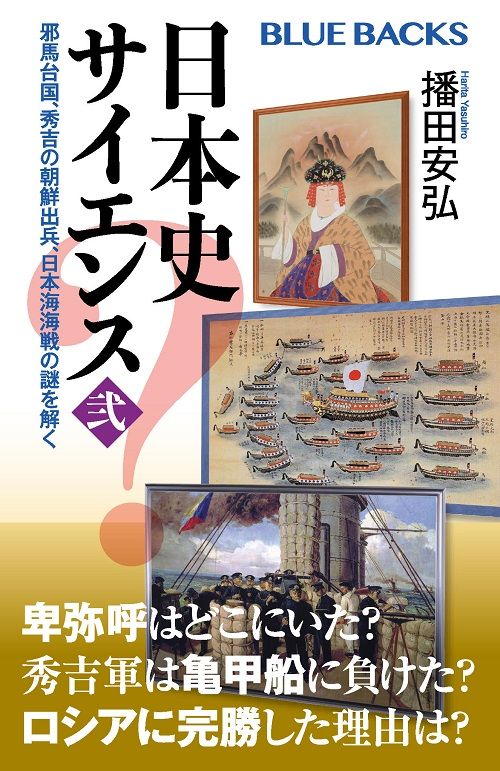

※本稿は、『日本史サイエンス〈弐〉―邪馬台国、秀吉の朝鮮出兵、日本海海戦の謎を解く』(講談社)の一部を再編集したものです。

『日本史サイエンス〈弐〉―邪馬台国、秀吉の朝鮮出兵、日本海海戦の謎を解く』(著:播田安弘/講談社ブルーバックス)

歴史とは、人と物が時間軸・空間軸の中をいかに運動したかを記述するものである。話題騒然の前作に続き、日本史の「未解決事件」に「科学」を武器に切り込む!

【謎の一】邪馬台国はどこにあったのか?【謎の二】秀吉は亀甲船に敗れたのか?【謎の三】日本海海戦で日本はなぜ完勝できたのか?

歴史をサイエンスで読み解くと、日本人が見えてくる!