血液透析とは

病院など機器のある施設で行います。

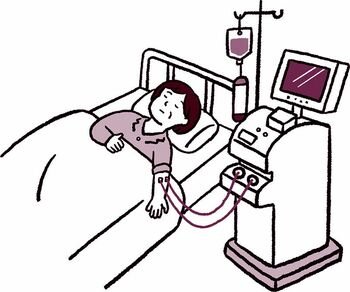

血液を体外に取り出し、透析器を用いて余分な水分や老廃物を取り除いた後、再び体内に戻す透析法です。治療開始にあたり、動脈と静脈を繫ぐ「シャント」という人工血管を手術によって腕などに造設。シャントに専用の針を刺して血液を出し入れします。

週に3回、3~5時間(個人差あり)かけて、横になった状態で行います。

病院など機器のある施設で行います。

血液を体外に取り出し、透析器を用いて余分な水分や老廃物を取り除いた後、再び体内に戻す透析法です。治療開始にあたり、動脈と静脈を繫ぐ「シャント」という人工血管を手術によって腕などに造設。シャントに専用の針を刺して血液を出し入れします。

週に3回、3~5時間(個人差あり)かけて、横になった状態で行います。

堀川 夫は先天的な疾患から腎機能が低下し、38歳で血液透析を始めました。週3回通院して透析しながらドキュメンタリー番組の製作を続けてきましたが、60歳の時、病状が悪化して透析を回す(血液透析を行う)ことが苦しみに変わったのです。

目に見えて衰弱し、透析を回そうとすると血圧が下がり、全身がとてつもない痛みに襲われる。「心臓が痛い」「長距離走の直後のようだ」と、夫は何度も絞り出すように訴えました。それでも透析しないと尿毒症になって死ぬ。その恐怖のなかで必死に回し続ける日々は、透析するために生かされているかのようだった。

できることはないかと、私は透析患者の終末期に関する情報を必死で探したけれど、何もないんです。闘病ブログはどれも突然、更新が途絶えてしまう。発信者が亡くなってしまうからでしょう。最後は「意識がなくなった後に透析なんかされたくない」という夫の強い意志で透析を止めました。

それから死を迎えるまでの数日間のさらなる苦しみは、思い出すのもつらい。緩和ケアの保険適用が、がんなど特定の疾患に限られているため、痛みでのたうち回っていても麻薬系鎮痛剤がなかなか処方されないのです。どうすればあんなに苦しい思いをさせずにすんだのだろう。それを考えるために私はこの本を書いたのだと思います。

森 拝読して、私もかなりショックを受けました。医師として、そして、これがもし自分の家族だったら……という2つの立場で読んでいた気がします。

医師としては、私たちの言動が患者さんとご家族の人生を左右する選択に繋がることを改めて感じ、言いようのない怖さを覚えました。家族の立場としては……もう言葉になりません。