民意の見極めを

「選挙に負けた、あるいは議席を伸ばせなかった政党同士が組むことは、民意を反映した権力構造になっていると言えるのか。政権運営が円滑になったとしても、それは国民のためになっているのか」=玉木雄一郎氏

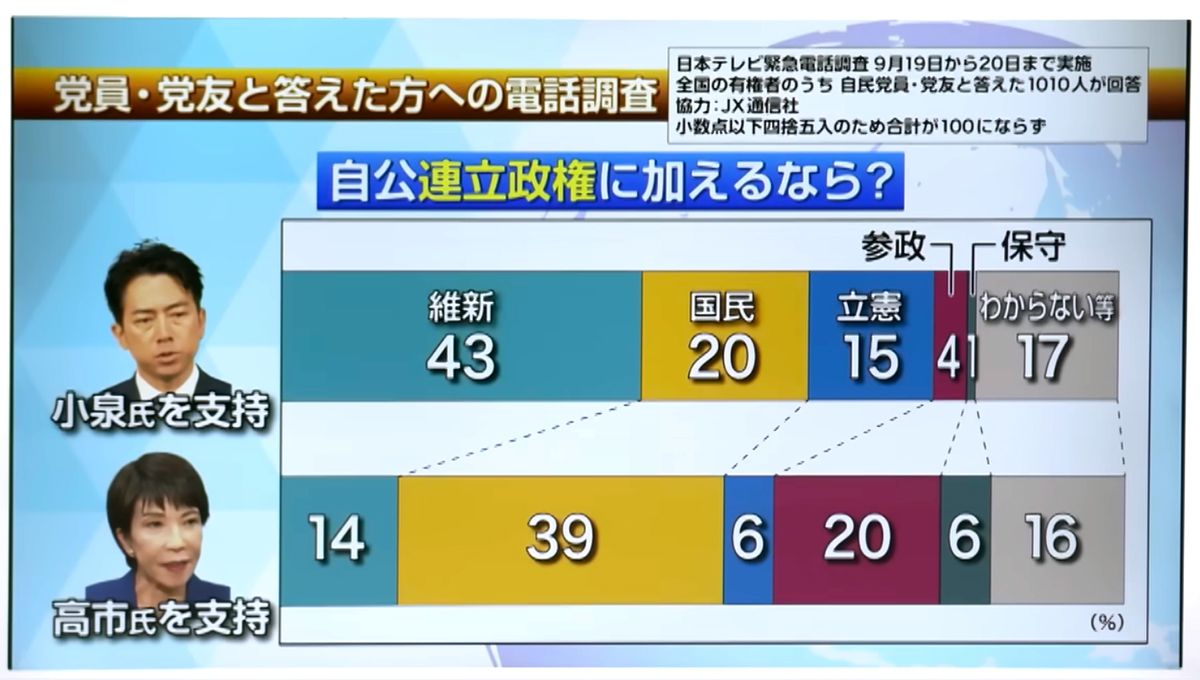

伊藤徹自民党は、参院選の敗北から高市・新総裁を選出するまで、2ヵ月以上の時間を要しました。政権を失うかもしれないという現実を目の前にして、立ちすくんでしまったように見えます。さらに総裁選は、公明党の連立離脱を誘発する形になり、日本維新の会との交渉を急いで進めました。野党は、数の上では多数ですが、立憲民主党は音頭を取ることができず、それぞれの思惑で動いています。

伊藤俊9月23日の放送は、連携相手と目されていた国民民主党の玉木代表を招きました。玉木氏は、自民党が連携相手に選挙で伸び悩んだ日本維新の会を選ぶことになれば、それは民意に反すると暗に牽制しました。

政治が流動化する局面では、民意という言葉が都合良く使われることに注意が必要です。確かに国民民主党は参院選でも躍進しました。「我こそが民意を体現している」と主張しがちですが、自民党は今回の比例選で1280万票を集めており、国民民主党とまだ500万票の差を付けています。どこに民意の大勢があるのかという見極めは、丁寧に進めてほしいと思います。有権者の意思をどう解釈して、何を実現するのかということが大事です。連携や連立の新しい作法を確立することは、野党の責務でもあります。

自民党も問われていて、選挙での生き残りを優先して、この政党と組んだら楽だからという発想ではなく、こういう政策を実現するために、例えば期限を区切って連立を組むんだというふうに進めてほしいと思います。