「母ちゃんの骨は、俺が拾ってあげるよ」

連れ合いとは再婚同士で、子どもは産まなかった。連れ合いの3人の子どもと養子縁組をしていたが、彼が亡くなってすぐに3人のうち2人が縁組みを解消したいと言ってきて、言われる通りにした。寂しかったし、これまでともに暮らした時間が不毛だったと思うのはつらいことではあったが、長い年月が経ち、彼らはもう母親を必要としなくなったのだろう。それならそれでよいと思った。

そんななか、末の子(といっても、もう50に手が届くおじさんだが)が、「母ちゃんの骨は、俺が拾ってあげるよ」と言って、そのまま籍を残した。一人になる私をかわいそうに思ったのか、あるいは道義的な責任を感じてのことなのか。くどくど説明しないのは、少年のころからの性格だ。「ありがとう」とだけ言ったら、「別に礼なんか言うことないよ。それが普通でしょ」と返事があった。

その息子が、「母ちゃんももう75歳だし、一人暮らしはともかくとして、俺らの近くにいたほうが安心でしょ。遠慮しないで越しておいでよ」と、しきりにすすめる。

一人暮らしの意思を曲げるつもりはないが、確かに今後のことを考えると、近くに身内の者がいたほうが心強い。そこで、彼ら夫婦が暮らす湘南に引っ越すつもりで、住まいを探し始めた。

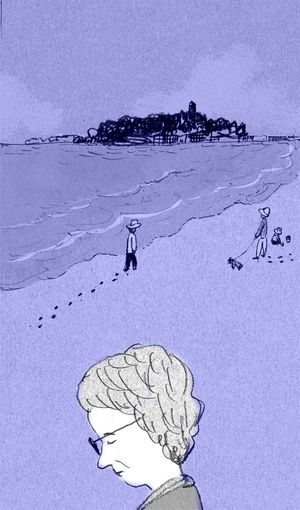

私は瀬戸内育ちのため、海には馴染みが深い。浜辺を散歩すれば、波頭のきらめきが連れ合いを亡くした悲しみを癒やしてくれるだろうことも十分想像がつく。湘南暮らしに向けて、だんだんと気持ちが盛り上がってきた。

ところが、その瀬戸内にある高校の8年後輩にあたる真木君が、「湘南なんかダメですよ。あそこは金持ちが暮らす町だから、朝倉さんには似合いません。文学やるなら荻窪です。ほら、ノーベル文学賞の発表の時期に、ハルキストが集まる喫茶店だって荻窪にあるんですよ。知識人は荻窪を選ぶんです」と、やいのやいのとまくし立てる。

真木君とは、高校同窓会東京支部の幹事を一緒に務めている仲である。70近い年齢ではあるが、現役の医療ジャーナリストで、18歳で東京の大学に入り、それ以来ずっと杉並区荻窪界隈に住んでいる。よほど気に入ったらしい。

「荻窪ほどよい街はほかにありません。僕は、ずっとここに住んで、杉並区民として生涯を終えるつもりです」と、私に言ったことがあった。

私は文学好きではあるが、文学者になるつもりはない。第一、なれるはずもない。それに湘南にだって、川端康成をはじめ、大佛次郎や里見弴、渋いところでは永井龍男などそうそうたる作家がいて、鎌倉文士村なるものが存在していた。

どちらかといえば、私の好みの小説家たちである。あまり気が進まなかったが、真木君があまりに煽るものだから、湘南暮らしは老後の楽しみに残しておくことにして、とりあえず荻窪に部屋を借りることにした。

一人暮らしの高齢者が部屋を借りるのは、想像以上に困難だったが、籍を抜かなかった息子が保証人を引き受けてくれたおかげで、どうにか契約までこぎつけることができた。この先、迷惑をかけないように生活しなければならない。油断して孤独死などしたら、あとの始末が厄介である。