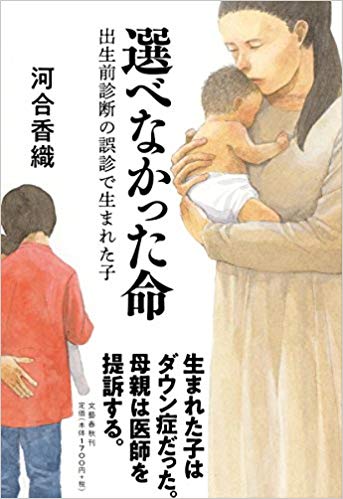

出産するか、中絶するか。

当事者たちの声に耳を傾けて

2013年5月、ある新聞記事を目にしたことが本書の取材を始めるきっかけになりました。報道によれば、当時41歳の母親は出生前診断を受け、実際にはダウン症との結果が出ていたのに、医師から「異常なし」と説明を受けていた。生まれた男児は、ダウン症に起因する病気により約3ヵ月後に亡くなります。子の両親は病院と医師に対して1000万円の損害賠償を請求しますが、その理由は「出産するか中絶するかを自己決定する機会を奪われた」というものでした。

そこで争われる「損害」とは、何なのか。生まれてきた子を「産むんじゃなかった」と考え、裁判にまで訴えた母親の思いはどこから生じたのか。私は原告である母親に会って、話を聞きたいと考えるようになりました。

というのも、記事を読む1年前に私も出産をしています。妊婦健診では医師から「生まれてくる子に先天性疾患があるかもしれない」と告げられましたし、高齢での出産ということで、出生前診断を受けられると説明もあった。ただ私は障害者にまつわる本を書いており、障害のある友人もいます。偏見はない、どのような子でも受けとめられると考えて、出生前診断を選びませんでした。

しかし妊娠の経過が良くなかったこともあり、私はさまざまな不安に襲われました。子どもに先天的な病気はありませんでしたが、産後に長期入院し、生まれたばかりの子どもを抱けない苦しみも経験した。妊娠出産にまつわる精神の不安定、子どもと引き離される苦しみ。裁判を起こした母親に対して、「医師を訴えるのはおかしい」など厳しい意見も聞かれます。しかし私には、母親の言葉の裏に、報道では拾えない複雑な思いや背景があるように思えてなりませんでした。

世の中に「ある」というだけで

深く傷つく人がいる

妊娠がわかって、出生前診断を受けるか、診断の結果を受けてどのような選択をするか。考える時間は、想像以上に短いものです。医療の進歩によって選択肢は増えたけれど、選択の拠りどころとなる知識や情報を、私たちは十分に持っているでしょうか。

たとえば現在の母体保護法では、経済的な理由による中絶は認められていても、障害を理由とすることは認められていません。原告の母親も裁判の過程で「初めて知った」と語っていますが、このような重要な前提すら多くの人が把握しないなかで「命の選択」が行われていることは、非常に危ういと感じます。

もう一つ、本書でどうしても取り上げたかったのは、出生前診断が世の中に「ある」というだけで深く傷つく人がいるということです。私は裁判のゆくえを追うと同時に、ダウン症の子どもと生きる家族、当事者の女性などの声を少しでも集めたいと考えました。

今回の裁判についても、ダウン症の人やその関係者の中には、「先天性疾患を持つ人は生まれてくることが間違いだと言うのか」と強く反発する人もいます。しかし裁判を起こした母親は、そういう人たちと自分が対立するとは夢にも思っていなかった。彼女は、「選べた」はずのことが「選べなかった」ことを、医師に謝罪してほしかっただけなのです。

本書を手に取る方も、扱うテーマや裁判のゆくえに反発や違和感を覚えるかもしれません。しかしその感情にこそ、「命の選択」をめぐる問題の根深さがあるように思います。その違和感とは何なのか、どこに反発を感じてしまうのか、ぜひご自分の心に問いかけながら読み進めていただけたらと願っています。