芭蕉が歩いた道

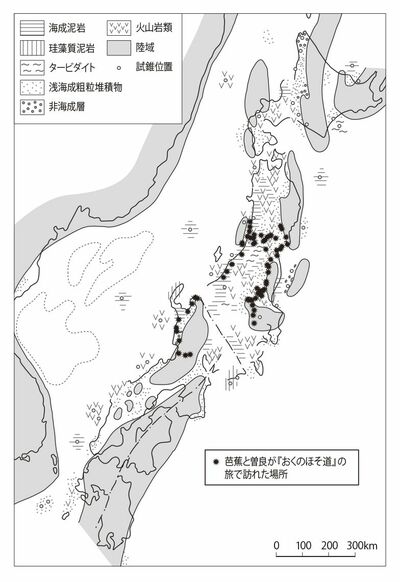

日本列島がユーラシア大陸からの分離を終え、ほぼ現在の位置に配置された時期からはなしを続けよう。この時期の東北日本は今現在の様子とまったく異なり広範囲で水没していたことがわかっている(図2-3)。東北日本で大きな陸といえるのは、現在の北上山地、阿武隈山地である。

この図に芭蕉が『おくのほそ道』の旅で曾良と歩いたルートを重ねてみた。多くの行程が、当時は海であったことがわかる。もしこの旅が300年前ではなく、1500万年前になされていたなら、芭蕉はほとんど船上の人となっていたわけだ。『おくのほそ道』に収められた多くが海の絶景を詠んだ句、もしくは酔いの苦しみの句になっていたかもしれない。

ただふざけているわけでなく、これは重要な意味をもっているように思われる。すなわち芭蕉は、1500万年前は海であり、それ以降、徐々に陸になっていった景色に魅了され、それを一歩一歩踏みしめたことになる。

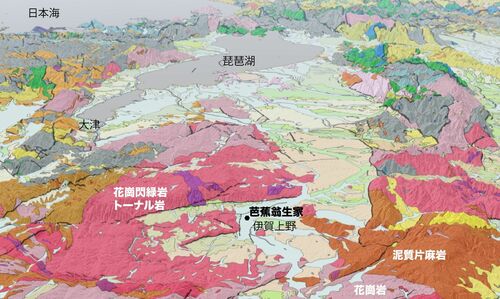

芭蕉が生を受け、29歳まで過ごした現在の三重県の伊賀上野は盆地であり、それを縁取る山々は大陸の一部を構成していた古い花崗岩質の岩石や変成岩類からなる(図2-4)。いわば前半生は大陸的な岩石がかたちづくる景観に身を置いていたわけだ。そして、江戸へ出たのち、40歳を過ぎたあたりからいくつかの旅に出るが、句作の集大成として選んだのが、奥羽・北陸への旅である。

20万分の1日本シームレス地質図V2(産総研地質調査総合センター)を使用し、筆者が地名、岩石名を加筆修正したものである。当該ページのURLは以下の通り。

https://gbank.gsj.jp/seamless/v2/viewer/?mode=3d¢er=34.8660%2C136.1047&z=12&azimuth=0.10099870853025404&hf=2

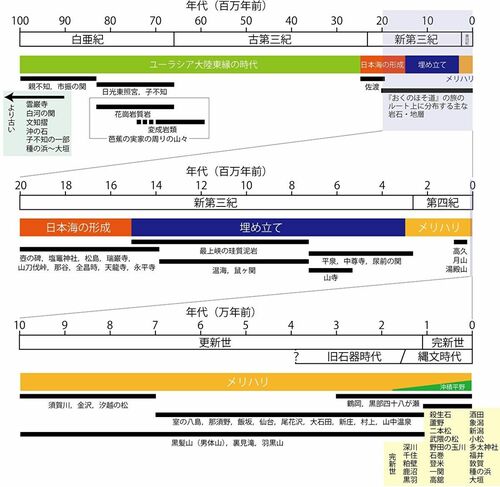

もちろん芭蕉は、尊敬し憧れる西行と同じ景色を見る、歌枕を訪ねる、さらには仙台藩の状況を探るということがこの地を選んだ理由であり、地質学的な背景を考慮していたわけではない。しかし、実際に歩いてみた結果、彼を魅了したのは1500万年前には海で、それ以降、陸になった「若い」景観であったのだ(図2-5)。この図を見ると、多くの句が、日本列島が大陸から分離しはじめてから形成された岩石・地層が作る場で詠まれたことがわかる。芭蕉が幼少期から青年期にかけて眺めたであろう、陽が昇り沈む山々の連なりをかたちづくっていたような古い岩石が醸し出す景色には、あまり反応しなかった。

『おくのほそ道』の旅で芭蕉が歩いたルートの主な岩石・地層の形成年代を示す。岩石・地層の形成年代はシームレス地質図V2 を参照した。ある場所が複数の岩石・地層からなる場合は、芭蕉が訪れた地点、もしくは宿で代表させた。施設名の場合はそれが建っている土地の岩石・地層の意。ちなみに、示したのは岩石・地層の形成年代であり、その地形ができた年代ではないことに注意