さまざまな境界線上で自分とは何者かと考える

暗闇の中、〈群れなして回遊する魚のように〉一夜の相手を求めて互いを導き合う男たちを目で追っている〈僕〉。

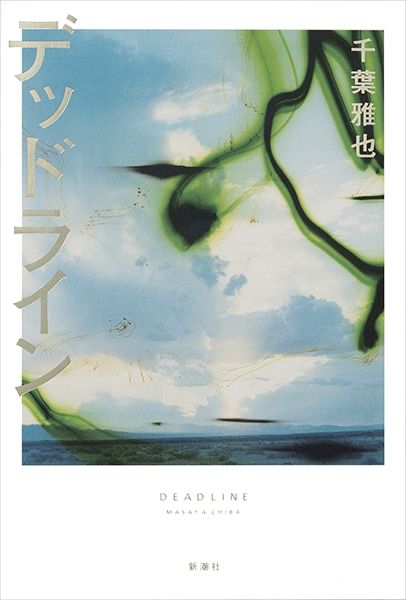

哲学者にして批評家の千葉雅也の、小説デビュー作にして第162回芥川賞候補に挙がった『デッドライン』は、そんなシーンから幕を開ける。主人公は、ジル・ドゥルーズを研究対象とする修士論文の提出期限(デッドライン)を控えた大学院生。時代背景は2000年代初めだ。

1対1のチャットルームで相手を探す。ハッテン場に足を運ぶ。新宿二丁目のゲイバーに行く。そんなゲイ男性としての生活と、同じく修論に取り組んでいる院生仲間やゼミの教授との知的なやりとり、高校時代からつるんでいる友人Kとの深夜のドライブ、カミングアウトしている息子にとまどいを隠さない両親との関係といったさまざまな光景が、断章的に並んでいく。

1980年代には知的オシャレの象徴だったフランス現代思想が、バブル崩壊後の世代である〈僕〉にとっては、自分の助けになってくれる切実な何かとして、この小説の中で立ち上がる。それが、いい。

フランス現代思想/中国の老荘思想、動物/人間、男性/女性、欲望/知性、さまざまな境界線上で、自分とは何者かと考える主人公は、〈複数の異なる土地で、違うやり方で生きる人々がいるのだ。差異があり、他者がいる〉〈従来の秩序から逃げる、しがらみと関係なく自由に生きる〉というメッセージを放つドゥルーズ哲学における「逃走線」をヒントに、行き詰まった円環としての日常から抜け出し、自分自身が自律した一本の線となることを決意する。〈僕は線になる。/自分自身が、自分のデッドラインになるのだ〉と。

知的で異色で切実な青春小説だ。

著◎千葉雅也

新潮社 1450円