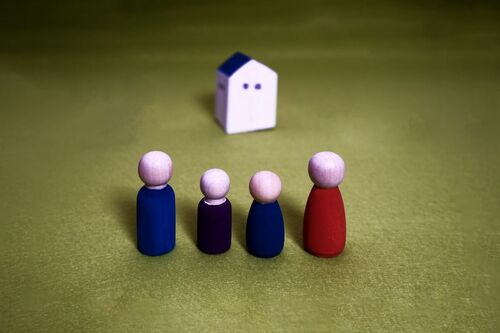

両親が揃っている“歪んだ”家庭

父のツテで決まった仕事は、過酷な肉体労働だった。同時に、週末にスクーリングがある通信制高校への入学も課せられた。何もかもが、私の意志とは無関係に決められていく。わずかに浮かぶ反発と、即座に鳴る警笛、そして、諦め。慣れ親しんだ感覚は、いつも私を黙らせる。

いざ仕事と通学がはじまってしまえば、案外その生活はすんなりと私に馴染んだ。週5の仕事と、週2のスクーリング。合間に自動車の運転免許も取得することになり、家にいる時間は夜間のみで、両親と顔を合わせる時間は限りなく少ない。それが幸いしたのだろう。

空き時間は図書館に通い詰め、本を読み写経をした。琴線に触れた一文を書き留めるうち、私の心は不思議なほど凪いでいく。好きな本を読み、その言葉を食べるだけで生きていけたならどんなにか幸せだろう。そう思いながら、物語の世界に没頭した。

父は相変わらず酒に溺れ、パチンコで数万円を溶かす生活を続けていた。そんな父に母が激昂する場面もしばしばあったが、そういう夜は、とばっちりを受けることのないよう極力音を立てずに過ごした。

自室の内側に取り付けた鍵が、私の心を守る要となっていた。あの人たちと自分は違う。同じ血が流れていようとも、私はあの人たちみたいには決してならない。念仏のようにそう唱えながら、鍵つきの扉のように、両親と自分との間に分厚い壁を築いた。

茶碗の割れる音、母の怒声、それを上回る父の怒声、家が揺れるほどの扉の開閉音。

「男はいいよね!そうやって都合が悪くなれば外に逃げればいいんだから!!」

飲み屋に逃げ込もうとする父の背中を追いかける母の悲鳴は、いつもどこか悲しかった。「あなただって、もういい加減逃げていいんだよ」と、そう言ってあげられたなら、何かが変わっていたのだろうか。

「離婚」という選択肢を「許されないもの」と思い込み、家にとどまることが妻であり母の役目だと自負していた彼女は、今もあの家に縫い付けられている。現在の母が幸せかどうかは、私の知るところではない。しかし、当時の彼女は、到底幸せそうには見えなかった。

「離婚をすると子どもが非行に走る」という言葉をよく耳にする。だが、両親が揃っていることでより歪んでいく家庭もある。その場合、離婚したほうがよほど子どものためになるケースも多い。

少なくとも私は、母にさっさとあの男を見限ってほしかった。離婚して縁を切り、祖父母に助けを求めてほしかった。しかし、田舎暮らしにも関わらず運転免許さえ持っていない母は、自分の道を切り拓く可能性をはなから諦めていた。