強く呼ばれて開いた本に記されたかすかな光

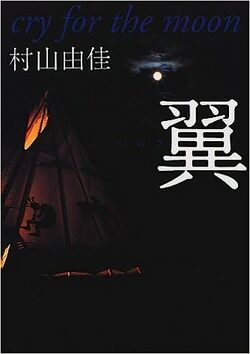

幼馴染の失踪と同時期に、私の体は一切の食べ物を受け付けなくなった。固形物が飲み込めず、水分しか摂取できない。みるみるうちに痩せ細り、歩くだけで息が切れるようになった私は、学校にも行けなくなった。両親の怒声と暴力を受けても尚、私の体は言うことを聞かなかった。生きることを本能が拒否していた。このまま静かに死ねるならそれもいい。そう思って布団に横たわった目線の先に、見覚えのある本が転がっていた。幼馴染から借りたままになっていた本ーー村山由佳氏による長編小説『翼』だった。

それまでも何度となく本を手には取っていたが、読み終えてしまったら彼とのつながりが完全に消えてしまうような気がして怖かった。しかし、彼がこの本を私に手渡してから居なくなったことには、何かしらの意味があるように思えた。読まなければ。その日、なぜか唐突にそう思った。

物語の主人公は、マフィという女性だった。マフィの母は、「愛」という言葉を盾にマフィを虐げた。親から受ける心理的虐待は、一種洗脳に近い。その呪いを解く手助けをしてくれる人が、幼いマフィにはいなかった。父はすでにこの世になく、父の死に目に強制的に立ち会う羽目になったこともまた、マフィのトラウマとなっていた。マフィの父の死因は、自殺だった。

大人になったマフィは、恋人の勧めでセラピーを受けはじめる。その際、父の死の真相と母との軋轢について語る中で、セラピストがマフィに「今は母親のことをどう思っている?」と問う場面がある。その際、マフィは逡巡したのち、全身の力を振り絞って以下の台詞を放った。

“「弱い人だと思っています」”

私が父と母のことを「弱い人たちだった」と言えるようになったのは、30歳を過ぎてからだった。それまでは、私もマフィと同じで、それを口に出すのが怖かった。父が怒鳴り込んでくるかもしれない。母がどこかで聞き耳を立てているかもしれない。そう思うと、たとえ精神科のカウンセリングルームであっても、本音を話すのは難しかった。