『自分だけの部屋』

版画家について行った異国では「なにもすることがなかった」詩人には、自分の仕事をはじめる時が来ていた。いかに対等の関係であっても、詩ではお金にならず、生活の手段を持てない自分は自ずと池田の助手になったと、自伝に書いた。

〈男のシゴトをおずおずと手伝って日を送るより術がなかったのである〉〈それでだんだん版画が売れはじめると、シゴトを含めての毎日の暮しの助手というか協力者というか、とにかくそういうものになっていくことであった〉(『青春絶望音頭』1970年)

富岡が74年に著した2作目の長編小説『壺中庵異聞』には、食べるために豆本の版画を刷る版画家と、彼と一緒に刷り、手彩色を分担し、本の外箱まで手作りするその妻が登場する。同じ作業をしても妻は創作の観察者であり、あくまでも補助役だった。

そして版画家が次々大きな賞をとり、脚光を浴びるなかで、〈ワキ〉(『青春絶望音頭』)の詩人は、パートナーの人間関係に忙殺されていくのだった。

駆け落ち先の5畳半の暮らしに息苦しくなると便所に逃げ込んでいたタエコは、この時期もなんとか逃走を試みた。

〈そのころのわたしにできたことは、自分を隔離し、周囲に自分を拒絶して、自分のわずかな空間を守ることだった〉(同前)

池田の自伝『私の調書』には、ベルリン留学までの短い帰国の間もマスオが公私にわたって忙殺され、タエコは松原のアトリエとは別に仕事場を借りており、夕飯の買物をして帰ってくる姿が記されている。タエコの仕事場はマスオが見つけてきたものだった。

ローマから戻り、各誌で詩を発表していく富岡は、「現代詩手帖」67年1月号から初の随筆連載「ニホン・ニホン人」をスタートさせていた。依頼された仕事は、詩でもエッセイでも映画評でも、テレビ出演でもなんでも、意識的に引き受けるようになっていた。

女性たちは長く、未婚、既婚にかかわらず、家事をこなしながら時間と場所を見つけて詩を書き、小説を書いてきた。ヴァージニア・ウルフが切望した「自分だけの部屋」を、富岡多惠子もまた望んだのだった。

「婦人公論」68年3月号の随筆欄に、タエコがパートナーの留守を書いた「オニのいぬ間の洗濯」が掲載された。彼女が、そのパートナー、マスオとの別離「求婚は別れるときにこそ」を同誌で発表するのは、4カ月後の7月号であった。いずれも、田中耕平の依頼による執筆だった。

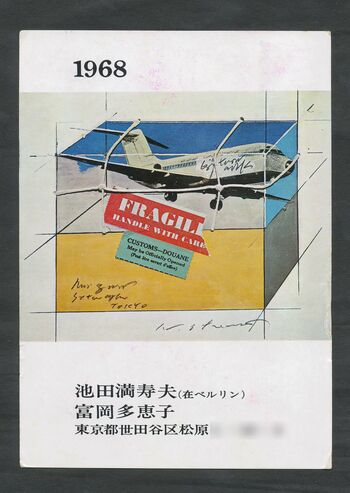

この年の元日も、田中の家には、池田満寿夫(ベルリン在住)と富岡多惠子の連名で賀状が届いていた。富岡の住所は松原になっていたが、2月になると彼女は若林に完成した「角栄高層住宅」に引っ越し、池田を待つことになる。そして池田と別れたのが、彼が帰国した4月であった。