反響を呼んだ和泉式部の衣装が決まるまで

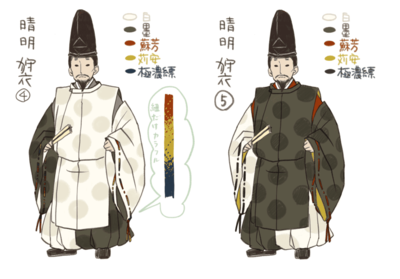

衣装人物画の最初の納期は、放送開始1年前の2023年1月だったとか。ひとつの衣装に対して3~5パターン(思い入れのあった安倍晴明の場合は、なんと7パターン)を提案。そのなかから制作側が採用する案を決めて衣装を準備、衣装合わせへと進むという流れです。

こうした衣装人物画の作成が今年の夏頃まで続き、最終的に、約400パターンもの衣装案を提出したそうです。

諫山さんが担当したのは主要な登場人物の分だけなので、他のキャストのものを合わせると、用意された衣装の総数は膨大なものになるはず。しかも、そのほとんどが平安貴族の豪華な装束!このドラマのスケールの大きさに改めて驚きます。

映像作品の衣装に関わるのははじめてでしたが、「時代考証や風俗考証がきちんとしていて勉強になったし、やりがいもありました」と諫山さん。左右で色柄が異なる「片身替わり」の狩衣が採用された安倍晴明や、落ち着いた色調が独特だった赤染衛門などに、特に面白みを感じたそうです。

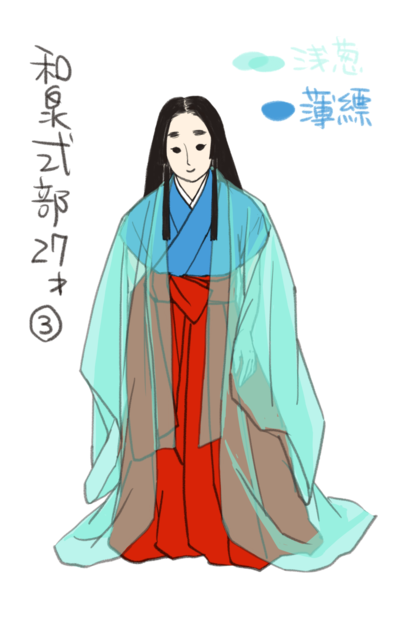

また、和泉式部の衣装では、「テンションが上がった!」とか。和泉式部といえば、何といっても、初登場シーンの衣装が大きな話題に。その指示書には「シースルー」と書いてあったのです。

「それを見て、平安時代の真夏の装いである単袴(ひとえばかま)ができるんじゃないかと興奮したんです」(諫山さん)

単袴(単袴姿)とは、平安時代における夏の部屋着のようなもの。袴をはき、素肌の上に紗の織物で仕立てられた単だけをまとうというもので、小袖や襦袢のような下着は着ません。風通しはいいのですが、上半身が透けて見えてしまうため、大河ドラマで再現するにはセクシーすぎるような気がします……。

「ぜひやりたい!と風俗考証の先生と一緒に盛り上がったんです。『後ろ姿なら裸でもいけるんじゃないですか』と監督さんに提案したのですが、単の下は素っ裸というのはさすがに無理ということに……。結局、下に袖のないものを着ることで、二の腕あたりがうっすら透けて見えるようにする案に落ち着いたんです」

あの大胆な衣装より、さらに衝撃的な原案があったとは!

衣装の発注を受けた時点で演じる役者さんは決まっていなかったため、色については複数案を用意し、最終的にブルーの濃淡に決まったそうです。