『35年目のラブレター』試写会

試写会は満杯。途中、何度も啜り泣きが聞こえ、「ずるい」と思いながら私も泣いた。素直に見ると、なかなかいい映画なのである。

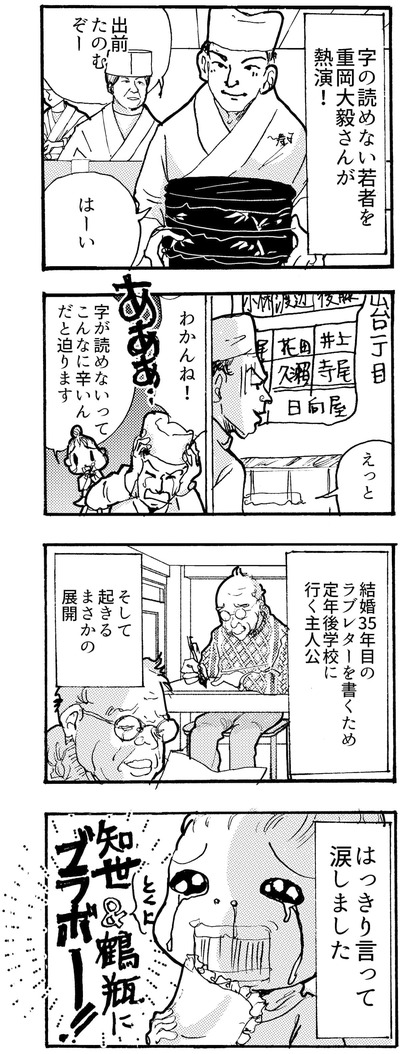

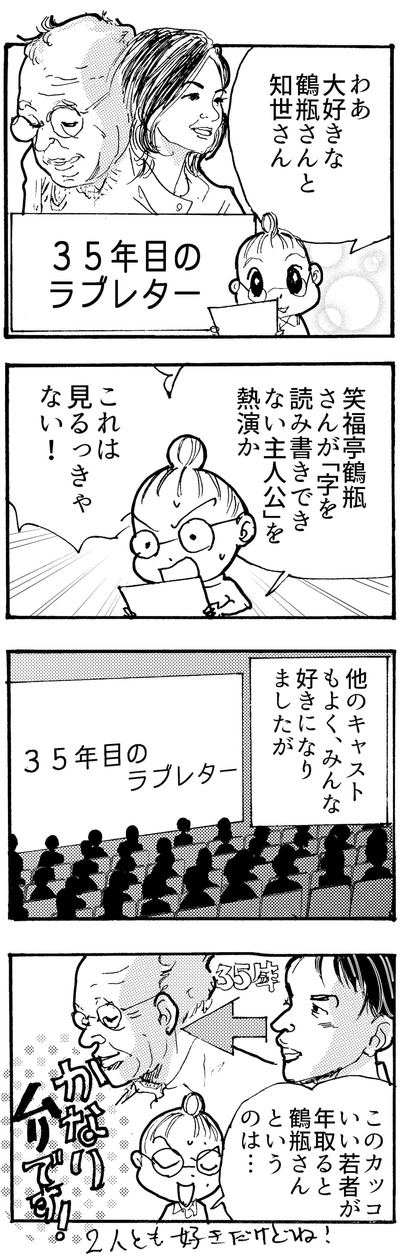

とはいえ、ちょっと気になったところはある。「映像が少しテレビっぽいなあ」とか、鶴瓶の若い時を演じる重岡大毅さんが格好良すぎて、「この人が年をとっても鶴瓶には、絶対ならない!」と突っ込みたくなったり。でもすてきな青年なので、配役したくなる気持ちもわかる。原田知世の若い頃を演じた上白石萌音は、檀ふみの若い頃のように清楚。

欲を言えば、もう少し昭和の出来事を盛り込んでほしかった。が、逆に言えばそんなことを言いたくなるくらい素材がよく、俳優も構成もよい映画なのだ。どの登場人物にも共感しやすく、私たちが属する「普通」の階級の生活と結婚がよく描かれている。

「文字を読んだり書いたりできない」というのは、今の日本ではなかなか理解できない感覚だが、海外に行ったときに言葉が通じず、メニューが読めない、電車に乗れない…などということは、沢山の日本人が経験しているだろう。一人旅なら、かなり絶望的な孤独の中、途方に暮れるしかない。西畑氏が社会に出てから感じた孤独と無力感は、其れに似ているだろう、しかもそれは旅のように帰国すれば終わる事でなく、ずっと続くのだ。子どものころに読み書きを習得しなかった彼にとって、成人後に読み書きを習得することは、外国語の習得よりも困難だったはずだ。

喋り言葉は理解でき、引き受けてくれる寿司屋の親方に出会って就職は出来たものの、出前を頼まれて出かけた時、町内案内を見ても漢字が読めない。暫く悶々とした後に保が叫び声をあげるシーンは、胸が痛くなる。「俺、字が読めないんで」とは、職場ではなかなか公言出来なかったのだろう。

保はそのことを、結婚相手の皎子にも暫く隠していた(婚姻届けは、親方が代筆してくれたのかもしれない)。惚れて結婚した、美しい妻だからこそ、「自分は字が読めないんです」とは言いたくなかったろう。

しかし、「回覧板のサイン」を後回しにし続ける夫に遂に妻がたずねる。「あなた、もしかしたら、字が書けない?」。そして、うなだれる夫に妻は言う。「私がこれからあなたの手になります」。

これだけでも十分泣けるのだが、更に泣ける展開が続く。それが嫌みに感じないのは、夫婦それぞれが不器用だが懸命に生き、相手を思っていることを丁寧に描いているからだろう。何よりも原田知世と笑福亭鶴瓶、重岡大毅と上白石萌音という配役がはまっている。