自分にとっての「相方」

実は、この原稿を抱えていた時、2月4日に実父が死去。3月4日、父を追うように母が急逝した。生前は諍いばかり、母は殴られどおし。最後の20年は縁を絶っていたので詳しくはわからないが、私の知っている母は毎日のように、「離婚したい」と言っていた。

離婚しなかったのは単に、母が生活費をどう稼いでいいかわからなかったからだろう。

そんな後ろ向きの理由で一緒にいてさえ、相手が死ぬなり自分も命が尽きてしまうほど、父と母は、何か深いもので繋がっていたのだと思わずにいられなかった。何か縁があって人は繋がり、愛が生まれるときもあれ、恨みになる場合もある。ただ、家族とか結婚とか親子とかを結ぶのは、損得では決してないということだ。親子関係もそうだ。子どもがもし障害を持って生まれても、何かで障害を背負っても、面倒を見るから家族なのである。

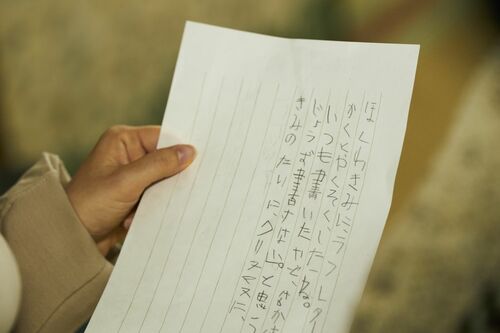

この映画が素晴らしいのは、「字が読めない」というハンディをものともせずに、皎子さんが夫を愛し抜いた姿を、照れることなく描いたからだ。その愛に報いるため、保さんは「何をしたら妻に一番のプレゼントになるか」を、真剣に考えたに違いない、そして、自分の一番不得手なこと、つまり「字が書けない」ことを乗り越え、自分の妻にラブレターを書きたいと考えた。これはどう考えても最高のプレゼントだ。私も自分に手紙を書くため、60歳を過ぎて夜間中学に通ってくれる夫をもったら、どれだけ幸せに思うだろうか。

しかし、突然に「平凡な幸せ」が終わるのだ。保が送りたかったラブレターは遂に未完のまま。そして思いがけない手紙を、残された側が読むことになる。このシーンを見た時、私ははっきり言うが泣いた。原田知世、そして笑福亭鶴瓶というのは、大した俳優だ。華やかで技術も資金も潤沢なハリウッド映画もいいが、日本映画も捨てたもんじゃない。

素直に泣いてもいいと思ったら、ぜひ映画館に足を運んでほしい。きっとあなたはちょっとだけ、ご主人や奥さんとの関係を是正したくなる。いつか来る別れの時に、後悔をしなくていいように。自分にとっての「相方」は、互いしかない。其れが夫婦なのだ。

実は私は親の葬式に行かなかった。そのくらい関係の悪い親子だった。それでも色んな連絡が絶えず体調も崩し、この原稿が遅れてしまったことをお詫びする。でも、夫婦について考えるきっかけを通り過ぎてからこの原稿を書けて、良かったと思っている。

◆『35年目のラブレター』は全国で上演中