「お秀さん」

傍らに寄り、そっと肩を抱く。おゑんの懐にすっぽり入るほど華奢な身体だった。

うん、これは?

疑念が胸を過(よぎ)る。

たくさんの女たちを診てきた。密に深く関わってきた。

だから、わかる。子を孕む前と後の、女の身体の変わり様を、ある程度までだが、指先で感じとることができる。

お秀を抱いた指の先には、硬く、乾いた肉の有り様が伝わってきた。

「お秀さん、嫌かもしれないけれど、あんたの股の間を診させてもらっていいかい」

お秀の身体が縮まる。さらに、硬く乾いていく。

おゑんは指の先に力を込め、娘の耳元に囁いた。

「嫌なら無理強いはしないよ」

お秀が顔を上げ、おゑんを見た。初めて、しっかりと目を合わせてきた。

その目を受け止め、囁きを続ける。

「あたしは、あんたの味方だ。あんたを損なうような真似はしない」

嘘ではない。本気だ。

どういう相手であろうと、どんな事情を抱えていようと、自分の許に流れ着いた女たちを損ないはしない。見捨ても、裏切りもしない。能(あた)う限り、守り通す。

お秀が身体を震わせた。また、俯けてしまった顔から、涙が滴る。まっすぐに、足元に落ちていく。

さて、この本気がお秀に伝わるかどうか……。

「お秀さん、あんた、まだ男を知らないね」

びくっ。指先に再度、震えが伝わってきた。

やはり、そうか。

もしやと思い、半分はったりで言い切ってみたが、的は外れていなかったらしい。

「そこに、お座り。今、お茶を淹れてあげるよ」

「いりません」

思いの外、はっきりと拒まれた。

「そうかい。じゃあ、座って、これをお飲み。薬だって思ってね」

小振りの湯呑に白湯(さゆ)を入れて、差し出す。

「一口だけでも、すすってごらんな。気持ちが、落ち着くから」

お秀は座りはしたが、まだ少しの間、躊躇(ためら)い、やっと湯呑を受け取った。ゆっくりと……というより、大層慎重な仕草で口に運ぶ。

「あ、これ……甘い」

「美味(おい)しいだろう」

「はい。美味しいです。この甘さって……」

「蜂蜜だよ。傷の手当てに使ったりもするのだけれど、こうやって白湯に溶いて飲むと、気持ちが緩むだろう。ふうっと、息が吐(つ)ける気がしないかい」

おゑんの言葉に誘われたかのように、お秀が吐息を漏らす。

そう、息を吐き、心身の力を緩める。そうすれば、新たな息が身の内に入ってくる。それで人は落ち着きを取り戻しもできるのだ。

「息が……吐けます」

「うん、よかった。嫌でないなら、全部、お飲み」

促すと、お秀は素直に湯呑の中身を飲み干した。

目元が仄かに明るむ。そうすると、歳に似つかわしい若さが匂い、華やかさが過る。一瞬だが生き生きとした気配を感じ、おゑんは胸の内で安堵の息を零(こぼ)す。

これなら、大丈夫かもしれない。

お秀は枯れているわけでも、空になっているわけでもない。自分の意思と想いをちゃんと持っているのだ。強張(こわば)った心が、それを閉じ込めていた。

「お秀さん、どうして、あたしのところに来たんだい」

お秀を座らせ、問うてみる。問われた相手は黙り込んだけれど、おゑんを拒んでいる風ではない。拒むのではなく、探しているのだ。どう、しゃべればいいか、その一言を探している。

ならば、焦らず待つしかない。

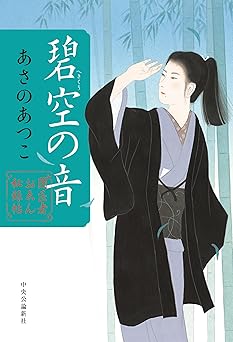

障子を通して、西日が差し込んでくる。政五郎とお秀は、まだ日のあるうちに、ここを、竹林を背負ったおゑんの家を訪れたのだ。

珍しい。おゑんの患者は大方が夜、とっぷりと暮れて、闇が全てを塗り固めてしまうような夜にやってくる。陽の光に身を晒すことを厭(いと)うかのように、闇に紛れようとするのだ。

西日は障子を薄紅色に染めている。庭から飛び立った小鳥の影が、くっきりと映り、その鳴き声が柔らかく響く。

「わかりません」

ややあって、お秀が呟いた。

「先生、あたし……おとっつぁんがわからないんです」

「わからないとは?」

「あたし……先生の言う通りです。男の人とその……そんなこと、したことなんてありません。一度も、ありません」

生娘というわけか。それなら、子を孕むなどあり得ない。

「なのに、おとっつぁん、このところ、あたしの顔を見ると『おまえは身籠ってるんじゃないか。もしそうなら、その子は産んではならんぞ』と言い出すようになって。初めは冗談かなと思っていたのですが、そんな風でもなくて……。だいたい、おとっつぁんは、冗談を言うような人じゃないし、顔つきも本当に真面目な感じで……あたし、どうしていいかわからなくて、怖くもあって……」

「おっかさんには、相談したのかい」

お秀がかぶりを振る。

「おっかさんは、あたしが十(とお)のときに亡くなりました。だから、今はおとっつぁんと二人っきりです。おとっつぁん……あたしのこと、すごく可愛がってくれています。いずれ婿を取って、店を継いでくれって……あたし、商いが好きで、お店も好きで、男だったらおとっつぁんの跡を継いで店を守(も)り立てたいと、ずっと思ってて、あの、でも、女でも商いには関わっていけるわけで、だから、あの、あたし商いを覚えようと本気で思ってたんです」

これまで、ほとんど口を開かなかったのが嘘のように、お秀はしゃべり始めた。蜂蜜湯が堰(せき)を取り除き、心の内が奔流となって流れ出したようだ。

「なのに、このごろ、おとっつぁん、おかしくて。変なんです。ほんとに変で……。あたしが子を孕んでいるだの、身重になっているだの、そんなことばかり言うようになって。あたし、怖くて……平太郎(へいたろう)、あの、うちの番頭なのですが、平太郎にも相談して……それとなく、諫めてもらおうと思って……」

お秀は、そこで口の中の唾を呑み込んだ。

「そしたら、おとっつぁん、平太郎を追い出しちゃったんです」

「追い出した? それは、番頭さんを辞めさせたってことですか」

「だと思います。あたし、よく、わからなくて……でも、平太郎があたしのところに挨拶に来て……。お別れだって。平太郎は、もうお爺さんで独り身で、あたしのことを孫みたいに思って、大事にしてくれてました。そんな人がいなくなるなんて、あたし、淋しくて、大泣きしてしまいました。あたしが相談さえしなければ、こんなことにはならなかったのかもと考えたら、よけい、悲しくて……」

「お秀さんのせいで辞めさせられたのかどうか、わからないだろう。それとも、番頭さんが、そう言ったのかい」

「いえ、平太郎は何も言いませんでした。でも、そうとしか考えられなくて。平太郎がいなくなって、おとっつぁん、ますます変になってしまい……子どもを堕ろせって、そればっかりで……あたし、怖くて、どうしていいかわからなくて、ただ、黙っていました。そしたら、今日、急にここに連れてこられて……それで、あたし……。もう、本当に頭が真っ白で、どうしていいかわからなくて……」

お秀はその場に、わっと泣き伏した。

何とも、奇妙な話だ。奇妙過ぎる。

おゑんは眉を寄せ、お秀の背中を見詰める。お秀の言ったことを鵜呑みにするなら、政五郎は常軌を逸している。明らかに、人の思案から外れている。

「お秀さん……えっと、この名前は本名かい。無理に言わなくていいけれど、もし、聞かせてもらえるなら、本当の名前を教えておくれな」

わざと、情のこもらない淡々とした口調で尋ねる。相手の乱れた心を静めるのには、寄り添うより慰めるより、この口調の方が効果があることも、多い。

「本当の名前です」

お秀は身を起こし、しゃくりあげながらも、はっきりと答えた。なかなか、しっかりした性根の持ち主らしい。少なくとも、己の不運や悲運を嘆き悲しむだけの女ではないかもしれない。とはいえ、まだ十五にもならない娘だ。父親の異変に怯え、泣き出すのも当たり前だろう。むろん、お秀の語ったことが真実であれば、だが。

「お秀さん、あたしに、あんたを診察させてもらえるかい」

「え……、でも、あたし……」

「わかっているよ。あんたが生娘だってことはね。あたしから、それをおとっつぁんに話させてもらっても構わないね」

お秀の唇が震えた。

(この章、続く)