創刊以来、《女性の生き方研究》を積み重ねてきた『婦人公論』。この連載では、読者のみなさんへのアンケートを通して、今を生きる女性たちの本音にせまります。孫の可愛さは子どもの比ではないなどと言いますが、それゆえ、つい財布の紐もゆるみがち。今回は、文化人が雑誌に残した《初孫》について書いた随筆を紹介します。

【回答者数】227人 【平均年齢】67.4歳

【回答者の内訳】40代…5人/50代…33人/60代…98人/70代…74人/80代… 13人/90代…1人/不明…3人

【回答者の内訳】40代…5人/50代…33人/60代…98人/70代…74人/80代… 13人/90代…1人/不明…3人

長男を亡くした半年後に

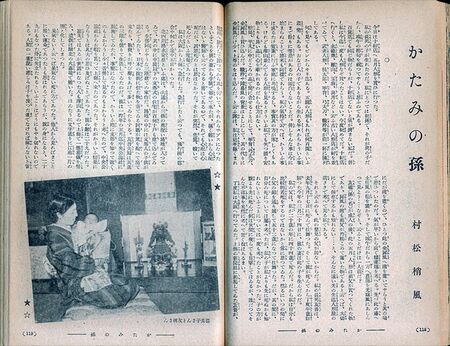

〈今日は十軒店(じっけんだな)へ五月人形を買いに行った。/私の長男の子が生れたのだ。私にとっては初孫で、それが男の子だから、端午の節句を祝ってやろうと思うのである〉(『婦人公論』1940年6月号)

『婦人公論』の長い歴史の中には、文化人が《初孫》について書いた随筆がいくつもあります。冒頭の引用は、作家・村松梢風(しょうふう)の随筆「かたみの孫」から。

約半年前、長男・友吾(ゆうご)を突然亡くしていた梢風は、生まれたばかりの長男の子を見て〈心から魂消(たまげ)〉ます。

〈友吾が再生したのだ。(略)私は、友吾が死んだことによって、彼の姿は永遠に消えて仕舞ったと思っていた。処(ところ)が、彼が死んでから丁度半歳余経ってから忽然(こつねん)として私の眼の前に彼は再生したのであった。(略)私はただ驚いた。驚き、そうして感謝の泪(なみだ)に咽(むせ)んだ〉

この孫とは、その後『婦人公論』の編集にも携わることになる作家・村松友視(ともみ)のこと。記事には、梢風が購入した五月人形を背景にした母子の写真が添えられています。

「かたみの孫」『婦人公論』1940年6月号