マイノリティの学生たちと対話し、自分と向き合う

尚美は十九歳。亡き父に幼い頃教わったのがきっかけで英語を好きになり、猛勉強してアメリカに留学した。母子家庭の経済状況では無理とあきらめかけたとき、援助を申し出てくれたのは会ったこともない遠縁の老婦人〈久子さん〉。彼女に毎月手紙を送る約束だ。懐かしの児童文学『あしながおじさん』を思わせるこの設定に、まずはわくわくする。

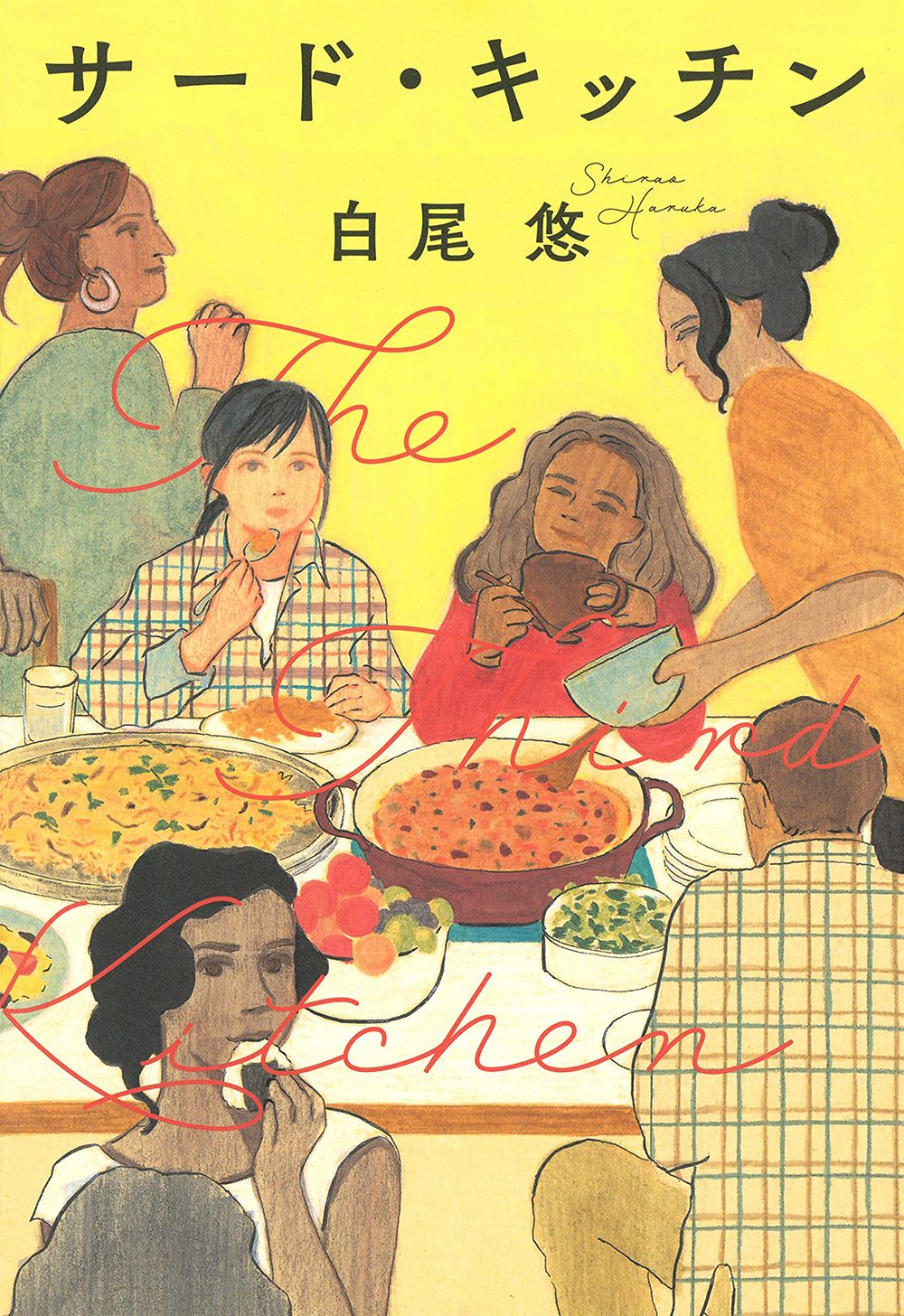

物語は一九九八年の冬から初夏にかけて。尚美の手紙には明るく楽しい〈アメリカン・キャンパスライフ〉が書き綴られるが、実は英語での会話に苦戦し、寮のルームメイトともうまくいかず、一人ぼっちで学食の味気ない食べものを嚙みしめ、アメリカを嫌いになりかけていた。だが、隣室のアンドレアとたまたま言葉を交わしたことから、マイノリティの学生が運営する食堂〈サード・キッチン〉に足を踏み入れ、少しずつ自分と向き合いながら本当の〈ライフ〉に触れていく。

サード・キッチンで供される料理の描写がどれも温かくおいしそうで、その味が孤独と不安に押し潰されそうだった尚美の心身を救ったのだと伝わる。肌の色、出身地、経済格差や性的指向など、さまざまな差別と偏見にさらされるマイノリティ学生たちにとってサード・キッチンは安全地帯。とはいえ対話を重ねて互いを学び、考え続けるのは骨が折れる。日本で生まれ差別をほとんど意識せず育った尚美には、差別されることも、自分自身のなかにもあった偏見に気づかされることも、衝撃だった。

自分はどういう存在で、この世界の多様な他者とどう関わって生きていけばいいのか。それは二〇二一年の私たちにも切実な問題だから、時と場所を隔てて届く尚美の言葉に宿った戸惑い、悩み、それでも大切な誰かのことを知りたいと願って前へ進む勇気に、深く揺さぶられる。〈久子さん〉の謎がわかるくだりも胸に響いた。長編二作目とは思えない豊かな読後感、作者の今後にも注目したい。