「その手腕にうなる」 林真理子

今回受賞作は二作ということになったが、どちらも甲乙つけがたい力作である。そして対照的な魅力を持っている。

佐藤賢一さんの『チャンバラ』は、息もつかせぬ面白さというのだろうか、ページをめくる手が途中で止まることがなかった。ここではさまざまな試みがなされている。そのひとつは、かつて人々を熱狂させたチャンバラ小説の復活であるが、粗雑なところはまるでない。宮本武蔵が、一度として同じ斬り方をしていないのである。吉岡一門を百人倒していく場面も、スピード感を持ちながら実に緻密でリアリティがある。

「本当にこんなことがあったかもしれない」と現代の私たちに思わせる手腕にうなってしまう。関西弁の会話がユーモアがあり印象的だ。佐藤さんといえば、フランスに材をとったものが多いが、才能ある方は剣豪小説でも新しい地平を見せた。

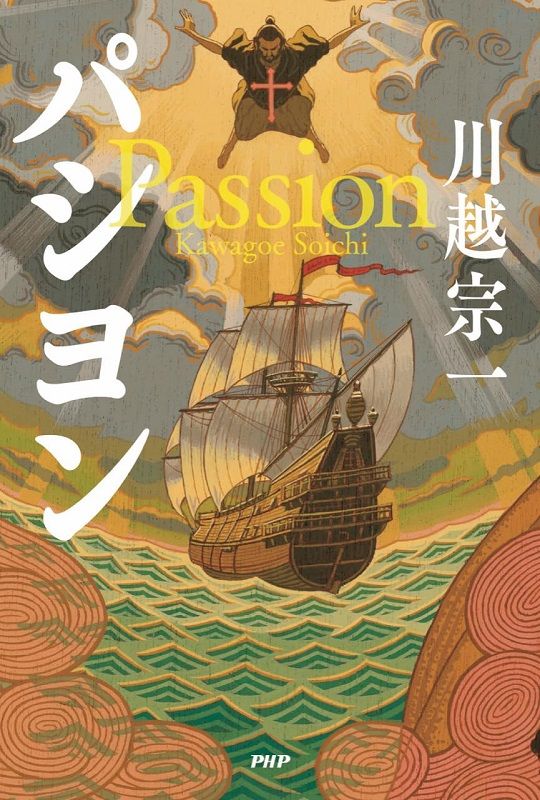

そして川越宗一さんの『パシヨン』は、端正な小説である。信仰に身を投じた男の一生が過不足なく描かれていく。もう一人の官僚型の武士が出てきたことで、この小説はさらに厚みを持った。キリストを信じて個を捨てた男と、徳川のために個を捨てた男との対決・拷問のシーンは圧巻である。

天草四郎の人物像も新鮮であった。父親による演出という描き方が本当に面白い。こちらの長編もいっきに読んだ。

「書き手の膂力」 村山由佳

何とも「ゴツい」二作である。

川越宗一さんの『パシヨン』はいわゆるキリシタンものだが、迫害される側と取り締まる側、双方を掘りさげることによって、物語が深く重層的になった。主人公・小西マンショこと彦七は「教えなど棄ててもよい、落ち着いたら信心を取り戻せば神は許して下さる」と言い、片や井上政重は「信じていてもよいから人前で口にするな」と言う。いずれも柔軟でありながら嚙み合わない悲劇の果てが描かれるのだが、それなのにどこか明るいのが救いだ。始まり方から伏線の回収に至るまで、じつに目配りの行き届いた重量級の作品だった。

佐藤賢一さんの『チャンバラ』、ひたすら面白かった。全編これまさしくチャンバラ、心情描写など湿っぽいものは極力削ぎ落とされ、かわりに身体感覚の描写が抜きん出ていて、おかげでとにかく剣のことっきり考えていない無三四の頭の中がよく伝わってくる。吉岡一門百人斬りに至っては百人それぞれをどう斬ったかを生々しく書き分けてみせるという、これは文章にしかできない「文芸」ではないかと舌を巻いた。

二作品どちらも小説の構えが大きく、作家の想像力と筆とが共にのびのびと疾走し、読み手は物語の船にとことん身を委ねることができる。文学賞においては歴史物が強いのかと思われるかもしれないが、そういうことではないのだ。歴史という怪物を組み伏せて仁王立ちになってなお、自らの目指す物語を自在に描ききる、書き手の膂力が評価されたのだと思う。

お二人とも、ご受賞おめでとうございます。