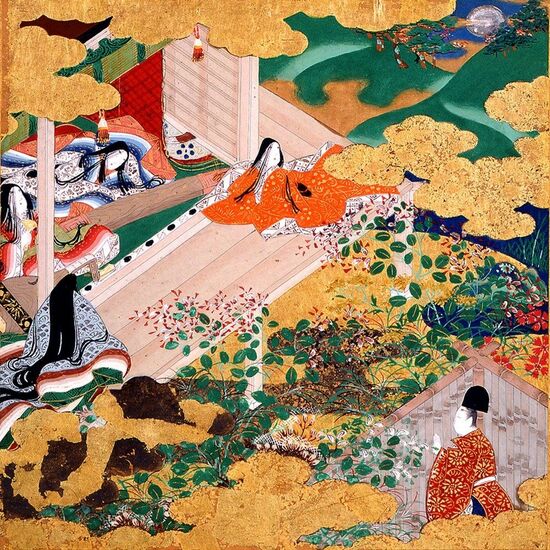

「男は妻がらなり」

道長が息子の頼通に「男は妻がらなり(男は正妻の格で決まる)」と言ったのはそういう理由です。

そして親の財産権は娘が継承することが多く、夫婦別産なので離婚も珍しくなく、安定した夫婦関係はほとんどない社会といってもいいくらいです。

それでも式部が宣孝の四人目の妻という不安定な立場を選んだ背景には、宣孝と式部のそれぞれの思惑があったと思われます。

宣孝の正妻についての資料はありませんが、「従三位大蔵卿」まで異例の出世をした三男隆佐の母だったようです。彼女は宣孝と同じ北家高藤流の中納言藤原朝成の娘です。

この一族は醍醐天皇の母方氏族でしたが摂関家に押されていました。

朝成は最後の上級貴族でしたが後継者に恵まれず、以後高藤流は四位、五位の受領(地方国司)に留まるようになります。その頃に宣孝は、『枕草子』にも書かれた、山吹色の衣装で金峯山に参詣する派手なパフォーマンスで名を売って、以後も有能な受領として活躍しています。

つまりかなり目端のきくやり手だったのです。そして宣孝から見て朝成は祖父の兄弟、その娘は父の従姉妹です。彼はいわば本家の娘と結婚して、高藤流の中心人物になろうとしたようです。