一条天皇の心を考えると…

ならば道長がその希望を握りつぶしたのも理解できます。そして実資とともに、道長が「思い出した」場にいたのが斉信と隆家だというのも象徴的です。

斉信は、一条天皇の後継者で新東宮となる敦成親王の一の側近、隆家は定子と藤原伊周の弟で、二人が亡きあと、いわば中関白家(三人の父、藤原道隆の子孫の一族)の当主です。

つまり、次の帝にも、定子の遺族にも、

「忘れていたっていうことにしても…いいよな」

という「同意を強要」したように思えるわけですね。そしてさすがの実資も、もう焼いてしまったのだから何も言えなかったのでしょう。

一条天皇が土葬を希望したのはおそらく急病になってからだと思います。ならばこれは遺言と言ってもいいようなもの、いくら道長が度を超えたうっかりさんだったとしても忘れるわけがありません。

道長はその意味に気づき、定子のもとに一条を送るまいと決めたのではないでしょうか?そしてお堅い実資が知らなかったのを幸い、すべてが終わってから、じつは・・・と切り出したのではないでしょうか?

一条天皇の皇后定子を思う心を考えると、とても切なく思えてくるのです。

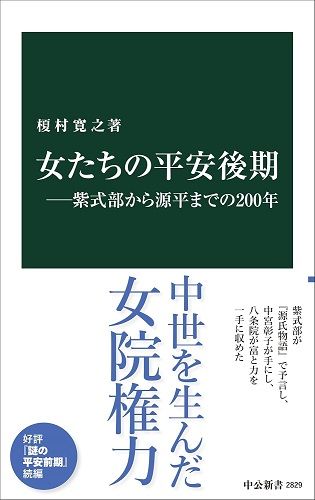

『女たちの平安後期―紫式部から源平までの200年』(著:榎村寛之/中公新書)

平安後期、天皇を超える絶対権力者として上皇が院制をしいた。また、院を支える中級貴族、源氏や平家などの軍事貴族、乳母たちも権力を持ちはじめ、権力の乱立が起こった。そして、院に権力を分けられた巨大な存在の女院が誕生する。彼女たちの莫大な財産は源平合戦の混乱のきっかけを作り、ついに武士の世へと時代が移って行く。紫式部が『源氏物語』の中で予言し、中宮彰子が行き着いた女院権力とは? 「女人入眼の日本国(政治の決定権は女にある)」とまで言わしめた、優雅でたくましい女性たちの謎が、いま明かされる。