江戸版元のサラブレッド

鱗形屋は、江戸の出版界でも代表的な老舗(しにせ)として名が通っていた。その歴史は古く、始まりは万治年間(1658―61)まで繰り上がる。同じ江戸版元の老舗でも、鶴屋喜右衛門や山本九左衛門が上方の版元の出店であったのに対し、この店は元来が江戸生まれの根生いという性格を持っていた。

この点において、鱗形屋はまさに江戸版元のサラブレッドと称してよいだけの毛並みの良さを誇っていた。鱗形屋は、吉原細見は勿論として、江戸生まれの文学である赤本や黒本、青本、黄表紙などを出版しながら発展していった。

重三郎がこの大版元とどのようにして知り合い、その吉原細見の小売店という地位を得たのか非常に興味深い問題だが、それを知ることは資料のとぼしい現段階では無理である。しかし、重三郎が鱗形屋と結びついた地点を、彼の出版業の出発点にしたことは、以後の彼の運命に重大な意味をもってくるようになる。

※本稿は、『新版 蔦屋重三郎 江戸芸術の演出者』(講談社)の一部を再編集したものです。

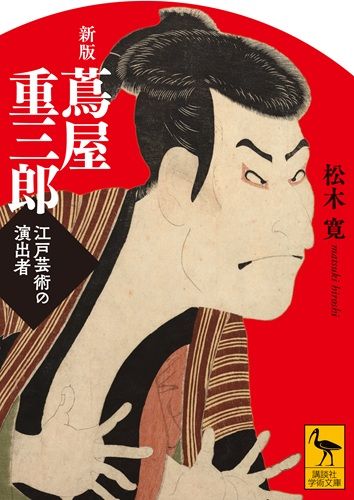

『新版 蔦屋重三郎 江戸芸術の演出者』(著:松木寛/講談社)

2025年のNHK大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』の主人公、蔦屋重三郎とは何者か?

作家、画家、版元仲間などのさまざまの人間模様を描き出し、この時期の文芸の展開を社会史的に捉えた意欲作にして、必読の定番書。