「誠実勤務」の30年と2カ月

「あってはならないことをした」。強い反省の念とともに脳裏をかすめたのは自身の処遇だった。弁護士からは当初、「初犯なので免職はないのでは」と説明があった。ところが約1カ月後、県教育委員会から届いた書面には「懲戒免職」の文字。懲戒免職でも退職金は支給されるケースがあるが、男性は1720万円まで積み上がっていた退職金の全額が不支給とされた。

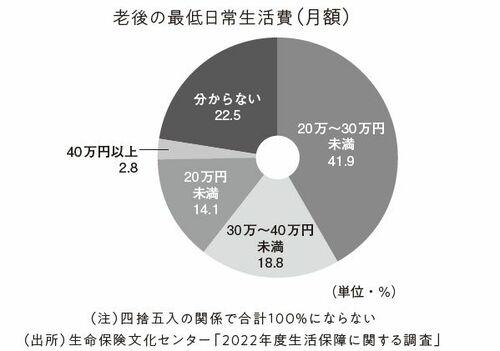

生命保険文化センターの22年の調査によると、夫婦2人が老後に必要と考える生活費は月23万2千円、ゆとりのある生活なら月37万9千円。老後の生活資金を賄う手段は37%が「企業年金・退職金」と回答した。年金が支給されたとしても退職金ゼロが老後のライフプランに与える影響は小さくない。

県内の酒気帯び運転に関する過去の教員処分で、男性のような一般職の懲戒免職は人身事故を起こした例ばかり。物損事故の場合は停職処分にとどまっていた。「処分が重すぎる」と男性は県人事委員会に審査請求したが認められず、司法の判断を仰いだ。

教員として昼夜の別なく土日も休まず働き抜いた30年と2カ月。「生徒のため」を思って走り続けてきた自負が男性にはあった。

法廷で「勉強のできない子も一人として見捨てない思いでやってきた」と胸を張った。サッカー部の顧問時代には大型免許を取り、遠征に自らマイクロバスを運転した。

21年の仙台地裁判決は男性の働きぶりを評価。「安易な酒気帯び運転に酌むべき事情はない」として免職自体は適法としたが、退職金については「全額不支給は不利益があまりに大きい」と処分を取り消した。

続く22年の仙台高裁判決も「大幅な減額はやむを得ない」としつつ、男性の勤務状況や反省の深さを重視。退職金の3割にあたる約517万円を支給すべきだとした。

不支給は適法とする県と、全額支給を求める男性。双方が上告し、舞台は最高裁に移った。