こっそりあめ玉をくれたのは

当時、柳瀬家には住み込みの若いお手伝いさんがいた。彼女は「お兄さんなのに、おかわいそうです」と嵩に同情し、ときどきこっそりあめ玉をくれた。

ある夜、彼女はみなが寝静まったのを見計らい、嵩をおんぶして、町はずれの駄菓子屋につれていってくれた。事前に頼んであったらしく、駄菓子屋は夜中でも店を開けていて、嵩は、伯父や伯母からは禁じられていた駄菓子を買ってもらった。

「朝や」という名前だったそのお手伝いさんのことを、嵩はのちに詩に書いている。

そのちいさな駄菓子屋は

夢の天国だった

ぼくの記憶は非常にあいまいだ

なにしろぼくはねぼけていて

ゆきもかえりも夢うつつだった

でも

あたたかい朝やの背中

朝やの背中で見た

空いっぱいの星

こぼれおちた流れ星

ぼくは今でも忘れない

弟よ

君はしらなかったろうね

朝やの星が美しかったことを (「朝やの星」より)

さびしい思いをしている人にしか見ることのできない景色がある。幼少期の嵩にとって、朝やの背中で見た空いっぱいの星がそれだった。

嵩の人生には、つらいときや不遇なとき、不思議と力になってくれる人があらわれた。もともとは縁もゆかりもない他人が、なぜか助けてくれるのだ。まだ十代の少女だった朝やは、その最初のひとりだった。

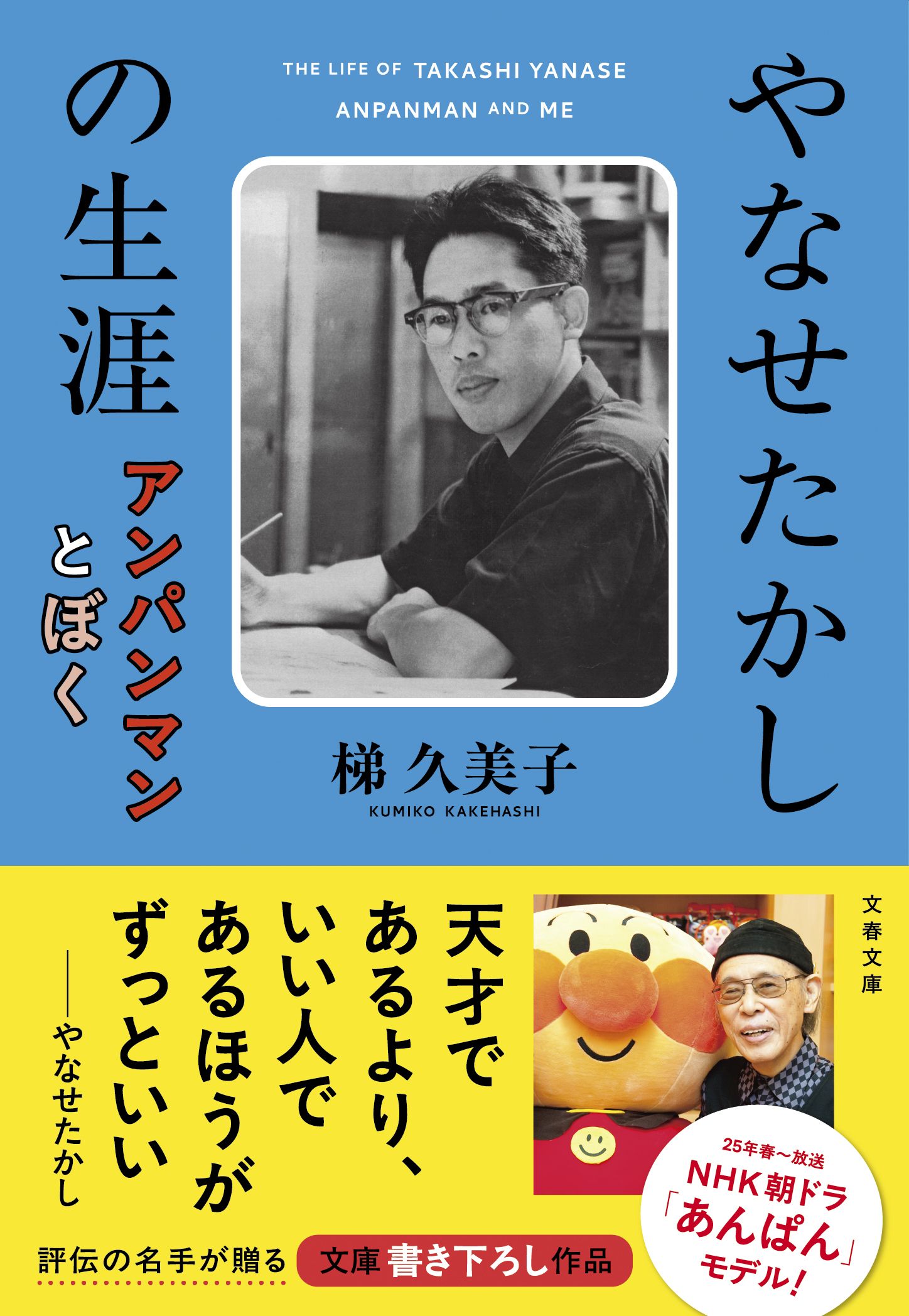

※本稿は、『やなせたかしの生涯 アンパンマンとぼく』(文春文庫)の一部を再編集したものです。

『やなせたかしの生涯 アンパンマンとぼく』 (著:梯久美子/文春文庫)

ノンフィクション作家・梯久美子が、綿密な取材をもとに知られざるエピソードを掘り起こした「やなせたかし」評伝の決定版。著者はかつて『詩とメルヘン』編集者として、やなせたかしのもとで働き、晩年まで親交があった。愛と勇気に生きた稀有な生涯を、評伝の名手が心を込めて綴る感動作。