それまでの親としての在り方を反省した男性の事例

そういえば、ずいぶん前にこんなことがあった。このエピソードを四つ目の事例として紹介したい。

わたしは知人経由で、ある男性の「子育て」相談に応じたことがある。わたしは「子育て」の専門家ではなく、中学受験塾の講師だと最初は遠慮したのだが、どうしても話を聞いてほしいという。

夫婦共働きの家庭で、何かと忙しいという事情があったため、わが子は幼いときから保育園に預けるだけでなく、それ以外の時間帯にも「習い事」を詰め込むことで、仕事に専心できる時間を捻出していたらしい。

結果として、その男性はわが子とあまり触れ合わぬまま時間が経ってしまい、小学生になる子とどう接すればよいのかが皆目わからないし、何より子どもの本心が理解できないらしい。

このように、小学生になったわが子との意思疎通に苦慮するという経験が、それまでの親としての在り方を反省させられるきっかけになったのだろう。

わたしはそのときに上手く返答できたかどうかは覚えてはいないが、親としての自分の姿を客観視できているため、きっとその後の親子関係に改善が見られたに違いないと思っている。

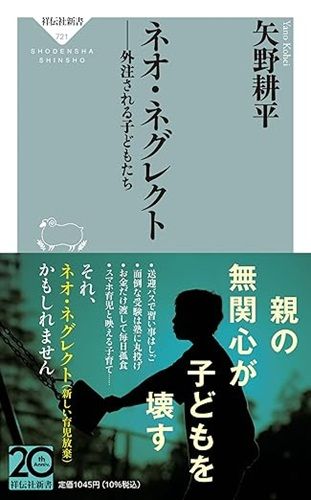

※本稿は、『ネオ・ネグレクト 外注される子どもたち』(祥伝社)の一部を再編集したものです。

『ネオ・ネグレクト 外注される子どもたち』(著:矢野耕平/祥伝社)

「送迎バスで習い事はしご」「お金だけ渡して毎日孤食」「受験は塾に丸投げ」「SNS映えのための子育て」……。

便利さや豊かさの影で欠けているのは、親が子どもへ向けるまなざしと親子の信頼関係です。

本書は、効率や課金では埋められない“子どもにとって本当に必要なもの”を問い直し、親や社会がこれからどうあるべきかを考える指針となります。