【選評】

「不幸を書く」 浅田次郎

このごろの小説は長くなった。理由は多々あろうが、結果として厚いばかりの空疎な物語を喜ぶ読者はいるまい。

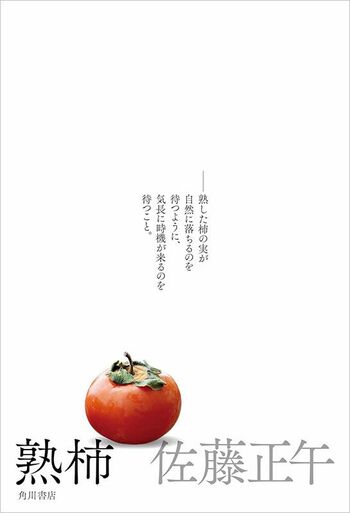

そうした傾向の中にあって、佐藤正午氏の『熟柿』はまったく過不足なく、小説本来のたたずまいを見せてくれた作品であった。

のっけから一気に読者を異世界に搦め取る。熟れた柿の実だけが着彩された里の夕まぐれ、その平穏で凡庸な風景は悲劇の予兆にちがいないのだが、いったい何が起こるのか、読者にはまるでわからない。

小説にしかできぬ表現方法である。読み始めたときは枯淡な短篇小説かと思ったのだが、じきに長篇の冒頭部であると知って驚いた。これは背筋を伸ばして読まねばならぬ。

虚飾のない文章には、たとえば邦楽の乱調に似たここちよさがあり、それがかえって油断のならぬ緊張感を生む。この物語にふさわしい文体である。

ところで、そもそも文学とは人間の苦悩を描くものではあるが、今日の平和で豊かな時代にあって、これほど苦悩を追究する小説は珍しい。いや、難しい。しかも特筆すべきは、内向する苦悩ではなく、とことんついていない人間の話に徹していることであろう。作者の人間観察眼はすぐれて緻密であり、不幸の実態と実体を知悉(ちしつ)していると思える。

幸福は幸運のもたらすところだが、不幸と不運は同義である。禍福は糾える縄のごとしというが、けっして交互に綯われてはいない。そうした真実を体現した主人公には、多くの読者が共感を寄せたはずである。

かおりはすばらしいヒロインだった。

「平凡を描く難しさ」 鹿島茂

親族の嫌われ者だった伯母の葬儀があった夜、妊娠中だった主人公は泥酔した夫と車で帰宅中に携帯電話で友人と会話していて注意力散漫となり、人をハネて殺してしまうが、夫が警察官であることが頭をよぎり、「轢き逃げ」の大罪を犯すことになります。服役中に出産した子供は離婚した夫に親権を奪われ、子供に会いたいという気持ちを募らせながら底辺の暮らしを余儀なくされます。

物語を引っ張っていくのは、かつて日本の大衆映画の「母子もの」と呼ばれたジャンルによく似た「生き別れた母子のその後の運命」にあるように見えますが、じつはそうではありません。本書の読者にとって最も切実に感じられるのは、大卒ではあるものの、一瞬のアクシデントで刑に服したために、その学歴がなんの役にも立たなくなってしまった一人の平凡な女性が、新しい職を見つけ、職場に適応し、自分と我が子の将来に備えて少しずつお金を貯めるという「限界生活」を尊厳を失わずに送るのが、現代の日本においてどれだけ大変であるかということ、しかも、そうした限界生活が一瞬の偶発事によってだれにでももたらされてしまう「平凡事」であることへの恐怖なのです。

ところで、こうしたフラットな日常を、サスペンスフルに描くには、尋常ならざる作家的構成力と文体が必要とされます。つまり難易度の高い冒険なのですが、さすがは佐藤正午さん、鞍部の高いところで跳んで、しかも、読者を感動させることに成功しています。「達成」と呼ぶにふさわしい作品ではないでしょうか。