15歳から手伝ったラブホテルを舞台に

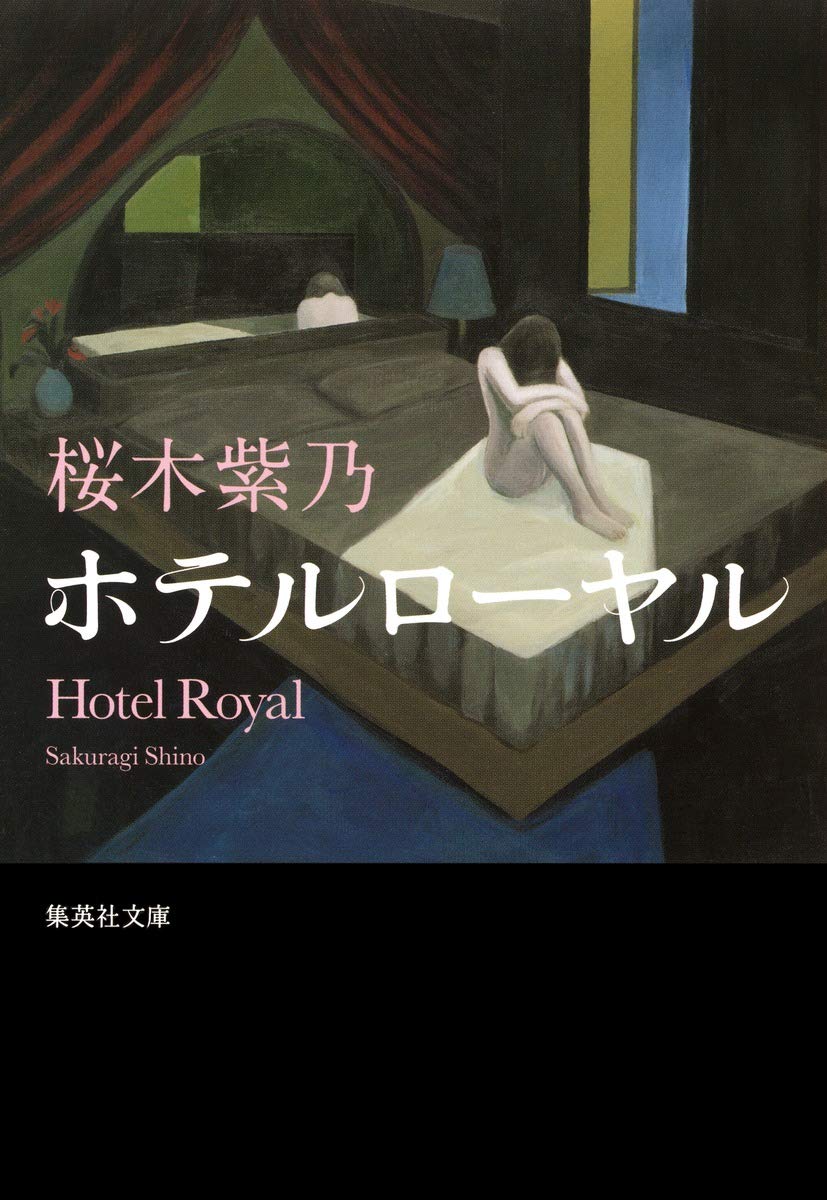

受賞作のタイトル『ホテルローヤル』は、実家が経営していたラブホテルの名前です。それまで床屋を営んでいたのが、私が中学3年生のときに、父が突然、ラブホテルをやると言いだして。うちの父は北海道移住二世。野心旺盛で山っ気たっぷりなタイプだったので、ラブホテルを経営すると言いだしたときも、そんなに驚きはしませんでした。

床屋のときと同様に、当然、家族も手伝いに駆り出され、私も15歳から24歳で結婚して家を出るまで、部屋の掃除をしていました。

使用済みの部屋には、なんとも言えない男女の残り香が充満している。だけど、それが嫌だとか反発できるような家庭環境ではなかったんです。食べていくのにカツカツで、父親が「この仕事で食べていく」と宣言したら、子どもは手伝う以外に道はない。商売人の家はどこもそうでしょう。「ホテル屋の娘だから、やっぱり」と周りから後ろ指をさされないように気をつけました。

ただ、結婚して子どもを産んでから、多感な時期をラブホテルという特殊な環境で過ごしたことに、あらためて違和感を覚えました。自分が育った環境と、これから子どもを育てていく環境があまりにもズレていて。つまり、勤め人と結婚し、専業主婦になったことが、私にはとても新鮮だったのです。

長女の私は、「家業を手伝え。跡を継げ。将来は親の面倒を見ろ」と言われて育ちました。でも、サラリーマンの家庭では、子どもにそんな酷な荷を背負わせることなく育てていける。そう感じたときに、ずっと心に抱えてきたわだかまりを払拭するためには、自分が育った環境をどうにかして表現することが必要なんだと気がつきました。

不思議なことに、『ホテルローヤル』を出版する直前に、実家のホテルは廃業しました。名前のついた本が残って、実際の建物は消えた。そして、実在の「ホテルローヤル」での記憶を日記にしなくて済んだこと、すべてフィクションの物語として書けたことで、私のなかでようやくひとつケリがついたような気がします。

賞までいただけるとは思いませんでした。小説の神様はいるのかもしれません。この賞をいただいたことで、神様から「覚悟しろ」と言われた気持ち。自分に課せられた責任を怖いほどに感じながら、それでも書いていくしかありません。ラストの1行まで読んでもらえる物語を、これからも書き続けていきたいと思っています。