年神様を迎える準備として飾りつけるしめかざり。その土地や作り手ごとに異なるかたちや言い伝えを求めて全国を歩き、実物を収集してきた森須磨子さんが、その多様な美しさと静かな佇まいを届ける(撮影=森須磨子)

『多様なかたちに魅せられて』森須磨子(グラフィックデザイナー)

全国各地を訪れ、その土地で出合うしめかざりを調査するようになって二十数年が経ちます。しめかざりはだいたい12月28日ころから大晦日にかけて掛けられるのが一般的。新年とともに売り場からは姿を消し、家々や職場の玄関、神棚、台所、愛用品などを飾ります。そのまま一年中掛け続ける土地もありますが、多くは松の内が明けるとどんど焼きなどでお焚きあげをするもの。そんな限られた時間のなかでの一期一会を、私は積み重ねてきました。

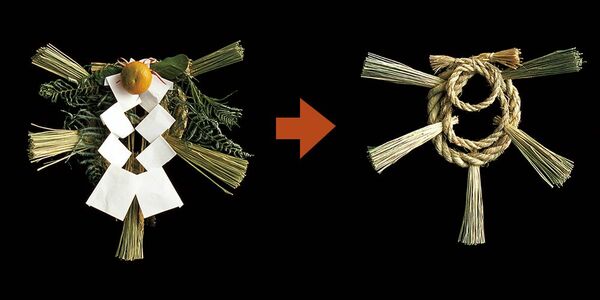

しめかざりに関心を持つようになったのは、大学の卒業制作がきっかけでした。橙や紙垂(しで)、裏白(うらじろ)といった装飾を取り外すと、藁で作られたシンプルで力強い土台が姿を現します。その素朴な姿が、こんなに多様性に満ちているのはなぜなのだろう。私には新年への祈りや願いが、さまざまな「かたち」に込められ、迫ってくるように感じられました。

ほんの一部ですが、ここでは装飾を外した10種のしめかざりをご紹介しましょう。構造に着目しながら見比べると、藁をなって作った「縄」の太さを変えたり、丸めたり、サゲ(縄から垂れた藁の部分)をつけたりすることで、さまざまなかたちが生み出されていることがわかると思います。

見慣れたしめかざりの姿は、写真左のような装飾がついたものだろう。橙、紙垂、譲葉、裏白などを外した右には、三連の輪でできた「亀」が隠れていた。親亀、子亀、孫亀を表しているという。石川県で見かけたもの