障害とは、社会とは

ようやく主人公を見定めた私は、複数の人間のコックピットに入ってシンクロを試みる。母。主治医。先輩。祖父。しかし、不思議なことに、誰に対してもシンクロ率は10%を超えない。

なぜそんな言い方をする? どうしてそこで引っかかってしまう? むしろもっと、こう考えてみればよいのではないか? 逆に、なぜそこで前を向ける? どうして絶望しないでいられる? なぜガマンできない? なぜガマンする? なぜ怒鳴る? どうして黙って泣く?

どれも十全には理解しきれない。私はシンクロできない。

その理由は明らかだ。

私もまた、バリアだからだ。

障害とは、社会とは、私だ。

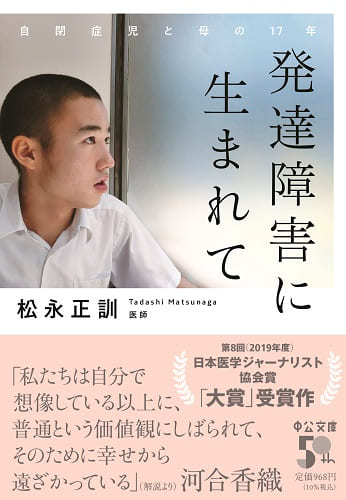

読んでいる間に複数の感想を持つ。たくさんのずれを自覚する。あれも、あちらも、気にかかる。それらが文庫だけに追加された第20章、「あれから5年」によって、驚くべきことに昇華する。

単行本の時点で賞をあげてしまった日本医学ジャーナリスト協会は、「フライング」だったのではないか(冗談ですが本気です)。

今こそ読んでほしい。文庫でこそ読んでほしい。

私は自らが障害であることをたった259ページの渾身によって知った。それはまさに、17年プラス5年の月日から放たれた強烈な稲妻による、精神バリアへの破壊的電撃であった。

『発達障害に生まれて-自閉症児と母の17年』(著:松永正訓/中央公論新社)

人の気持ちがわからない。人間に関心がない。コミュニケーションがとれない。勇太くんは、会話によって他人と信頼関係を築くことができない。それは母親に対しても

同じだ。でも母にとっては、明るく跳びはねている勇太くんこそが生きる希望だ。

幼児教育のプロとして活躍する母が世間一般の「理想の子育て」から自由になっていく軌跡を描いた渾身のルポルタージュ。子育てにおける「普通」という呪縛を問う。