おっさん(5)上田のおっちゃん

上田のおっちゃんは親父の中学の同級生かつ一緒にバンドをしている仲間だ。バンドマンといっても、仕事は工務店の社長をしているらしく、一番まともな人だった。親父に誘われてライブを観に行ったときも、上田のおっちゃんの歌の上手さよりも、曲間のハキハキとしたトークのほうが印象に残った。

うちに遊びに来たとき、上田のおっちゃんは玄関にかかっている木の表札を無理やり取り外すというボケをしてきたことがあった。親父はその後1週間ずっと「あれ面白かったな〜」と笑っていたが、私は「そんなおもろいか?」と思っていた。

受けた衝撃の度合いで言うと、金山のおっちゃんの屋台やあんそのおっちゃんの便所のスリッパの方が上だった。私には上田のおっちゃんのボケは、真面目な課長が宴会で頑張ってふざけているあの感じに見えた。それでも同級生同士のノリに水を差すのは野暮だと思い、何も言わなかった。

「二人が面白いと思っていればそれでいい」という場面を見たことは、もしかすると私がコンビを組んでしばらくお客さんの前で苦戦したことの遠因になっていたかもしれない。

力みのない両親の社交性ゆえに、うちに来るおっさんの手土産はみんな「アホ」だった。アホを持ってきて「アホやなあ」と笑っていた。会話の内容なんてほとんどわからなかったけれど、物事を笑えるということが、生活を豊かにする近道なのだと知った。おっさんたちもおそらく、日々の中で笑えない悩みや葛藤を抱えていたに違いない。それでもうちに来るおっさんはいつでも明るくアホをやった。

子ども時代にその光景を見聞きしていただけで、私は随分生きやすかった。社会に出て、正しさを軸に物事を堅苦しく判断してしまいそうになったとき、いつもおっさんたちのことを思い出す。

最近実家に帰っても、どのおっさんもやっては来ない。親父に尋ねる。

「相楽のおっちゃん元気?」

「あ〜知らん」

年老いたおっさんは淡白だ。

人生の燻らし方を教えてくれたおっさんたちが、記憶の中で酒にまみれて笑っている。

※本稿は、『行儀は悪いが天気は良い』(新潮社)の一部を再編集したものです。

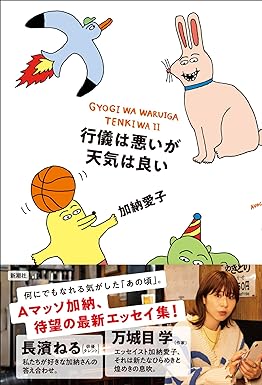

『行儀は悪いが天気は良い』(著:加納愛子/新潮社)

私はなんで芸人になったんやろ──。お笑いコンビAマッソの加納が綴る、何にでもなれる気がした「あの頃」。待望の最新エッセイ集!