三好家、明智光秀、加藤清正にも兵法指南?

と、ここまで軍記物をベースに臼井城の攻防戦をご紹介しましたが、「上杉軍の敗北」はキチンとした“史実”です。

小田原城の北条氏政(うじまさ)が同年3月25日の書状(武田信玄宛)に、「臼井の敵には手負い(負傷者)や死人が千人出た。(敵の)敗北は必定(ひつじょう)である」という内容を記し、4月12日の書状(松田康郷宛)では、「手負いや死人は敵に5千余人出た。翌日(敵は)敗北した」と死傷者数の上方修正と、敵が敗北した確定情報を記しています。

ただし、この軍勢を上杉謙信が実際に指揮していたかどうかは軍記物にあるだけなのでわからないんですよね。しかも、江戸時代にまとめられた『上杉家御年譜』などの上杉方の史料には、「臼井城の戦い」は登場してこないんです。大人の事情をぷんぷん感じます(笑)。

実はこの時の上杉軍の主力は、北条家と対立する安房(あわ。千葉県)の里見(さとみ)家や上総(かずさ。千葉県)の酒井家だったのですが、長尾顕景(あきかげ。のちの上杉景勝)が家臣(下平右近允)に宛てた書状で、臼井城攻撃時に「最前に攻め入って、傷を負ったこと」を褒めているので、上杉軍も最前線で戦っていることは間違いないんですよね。

一方、戦いの関係者やその末裔からしてみたら「謙信に勝った」というのはアピールしまくりたい歴史ですので、関東戦国史を扱った軍記物には、“謎の軍配者・白井浄三”を中心に臼井城の攻防戦がドラマチックに描かれているのだと思います。

そういえば、上杉謙信が敗れた合戦として、他に1561年(永禄4)の「生野山の戦い」(埼玉県本庄市)が挙げられることがありますが、こちらも確かに当時の史料で「上杉軍が負けた」ことはわかるのですが、「上杉謙信が指揮していた」という記載は、当時の史料だけでなく軍記物にも登場してこないので、“上杉謙信の唯一の敗戦”として「臼井城の戦い」を取り扱わせていただきました。

さて、ちなみにですが、浄三さんはこの4年後、阿波(あわ。徳島県)に姿を現します。それは『足利季世記(あしかがきせいき)』(戦国時代の畿内の合戦記)の「三好衆重蜂起之事」という章。

織田信長によって京都を追われた三好三人衆の勢力が政権を奪還するために、京都に近い場所に要害(城郭)を築こうと、勝瑞城(徳島県藍住町)で軍議を開いたそうです。

その時に「白井入道浄三」という者が、「摂州(せっしゅう)の野田と福島の地が、無双の勝地である。西は大海であり、四国・淡路(あわじ)へ船の往還の通路がある。南北東は淀川が流れていて、里の周りは沼田である。寔(まこと)に要害は、これに勝る所は無い」と述べて、その案が採用されたと記されています。

この後、野田城と福島城(どちらも大阪市福島区)は実際に三好方の拠点となって信長との「石山合戦」で使用されていますが、『足利季世記』も軍記物ですので、実際のところは不明です。

あ、あと『真書太閤記』に登場してくる浄三さんですが、こちらでは、明智光秀(あけちみつひで)に中国に伝わる3種類の占いの「三式」(太乙式、遁甲式、六壬式)を、また加藤清正に対しては「進放待(すはま)」(陣形の一種とされる)を教えたと描かれています。

いや、何者なんだよ! 浄三さん!!

※本稿は、『どんマイナー武将伝説』(柏書房)の一部を再編集したものです。

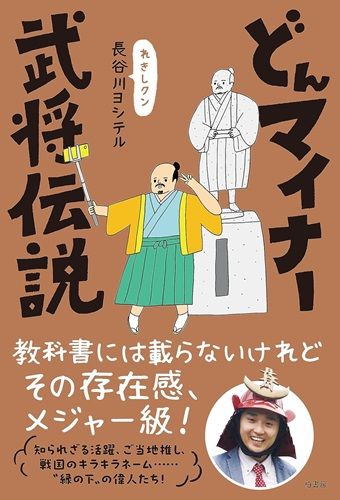

『どんマイナー武将伝説』(著:長谷川ヨシテル/柏書房)

教科書には載らないけれど、その存在感メジャー級!

歴史の片隅に追いやられているマイナー武将たちに、れきしクンが注目。

知られざる武将たちによる歴史の裏舞台での大活躍を描く、もう一つの日本史。