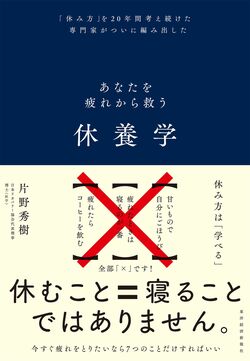

厚生労働省が実施した「令和2年労働安全衛生調査」によると、現在の仕事や職業生活に関することで、強い不安やストレスになっている事柄が「ある」回答した労働者の割合は54.2%でした。ストレスを抱えた生活で疲れがたまり、「いつも体が重い」「寝ても寝てもだるく、疲れがとれない」という方も少なくないのでは。医学博士で日本リカバリー協会代表理事の片野秀樹氏いわく、「休むこと=寝ること」ではないそう。疲れとは何か、正しい休み方について、片野氏が著した『休養学』より一部抜粋してご紹介します。

疲労とは何かちゃんと知っていますか?

そもそも、疲労とは何でしょうか?

私の所属する日本疲労学会では、疲労を次のように定義しています。

「過度の肉体的および精神的活動、または疾病によって生じた独特の不快感と休養の願望を伴う身体の活動能力の減退した状態である」

少々難しいですが、よく考えると当たり前のことをいっているとおわかりいただけると思います。肉体的、あるいは精神的な活動をすると、それにともない活動能力は低下します。

たとえば100mを走った直後、すぐに同じ距離を同じ速さで走ることはできないでしょう。つまり活動することで能力が低下したわけです。

疲労は精神的な活動でも起こります。じっとして動かずにいても、頭をフル回転させれば、体も疲れるのです。

クレペリンテストというテストを受けたことがあるでしょうか。これは単純な一桁の足し算を30分間くらい続けることで、計算能力や集中力、注意力などを試すテストです。企業の人材採用や配属を決めたりするときの参考に使われるものですが、心理学の実験でも精神的な負荷をかけるために使われることがあります。

筆記テストを受けるだけですから、肉体的には計算のために鉛筆を動かす程度の軽い活動であるにもかかわらず、終わるとぐったりします。

あるいは緊張する面接のあと、「体にずっと力が入っていた」と気づくこともあります。このように、精神的な活動は、肉体的な疲労に結びつくものなのです。

まとめると、体を動かしたり、頭を使ったりすることで、本来の活動能力が下がった状態、これが疲労の正体です。