居貞の即位がもたらしたもの

一条天皇はその晩年に譲位の意向を漏らしていましたが、まだ30代に入ったばかり。まさかそんなに早くと、道長も思ったことでしょう。

そしてむしろ道長が気にしていたのは一条の子供達、定子の子・敦康と彰子の子・敦成のどちらを嫡子にするか、でした。

ただし、道長に抜かりはありません。一条天皇が譲位しても院政を敷き、上皇と天皇をコントロールできる仕組みを用意していました。それが次女(母は彰子と同じ源倫子)の妍子と居貞の結婚です。

居貞と妍子はいとこで、年は18歳差、親子ほども離れていました。とはいえ、その結婚で居貞も道長ファミリーに入ったことになっていました。

一方で、居貞の即位は宮廷に大きな変化をもたらします。

まず、親王四人(居貞、敦康、敦成、敦良)に内親王一人(脩子)だったのが、さらに親王四人(敦明、敦儀、敦平、師明)に内親王二人(当子、ただ子<ただの字は示部に是>)が増え、しかもこのグループは道長と直接の血縁関係がなく、かつ多数派になってしまったのです。

道長以外の有力な勢力が、このうちの誰かと結びつけば穏やかではありません。道長は敦康だけではなく、この子供達にも目を配らなければならなくなったのです。

このグループを取り込むのか、排除するのか…。

こうして道長と居貞親王、いや三条天皇の駆け引きが始まります。

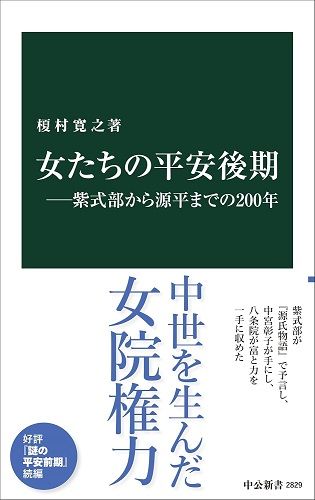

『女たちの平安後期―紫式部から源平までの200年』(著:榎村寛之/中公新書)

平安後期、天皇を超える絶対権力者として上皇が院制をしいた。また、院を支える中級貴族、源氏や平家などの軍事貴族、乳母たちも権力を持ちはじめ、権力の乱立が起こった。そして、院に権力を分けられた巨大な存在の女院が誕生する。彼女たちの莫大な財産は源平合戦の混乱のきっかけを作り、ついに武士の世へと時代が移って行く。紫式部が『源氏物語』の中で予言し、中宮彰子が行き着いた女院権力とは? 「女人入眼の日本国(政治の決定権は女にある)」とまで言わしめた、優雅でたくましい女性たちの謎が、いま明かされる。