家を出たことよりも言い返したことが革命だった

田舎を飛び出して東京に着くと、ゲイ風俗の店で働き始めました。仕事は大変でしたが、楽しいことのほうが多かった気がします。店にはいろいろな事情を持った人たちが集まっていたけれど、同じ秘密を共有している者特有の仲間意識があって。みんな何らかの形でここに居場所を求めている。一種の学校のような雰囲気がありました。

僕はもともとおせっかい焼きなので、同僚や後輩の相談にものったりして。実家にいたころと比べると、この世界に入って「自分として生きている」という実感がありました。お店では稼いだ額が数値化されるので、「自分でもこんなに稼げるんや」と、少しずつ自信を取り戻していくのを感じましたね。何よりも、ゲイである自分を隠さずにいられることが心地よかった。

そんな充実した生活を送るなかで、「人の役に立つ仕事がしたい。そのためにも大学に行きたい」という気持ちが頭をもたげてくるようになりました。働きながら死に物狂いで受験勉強をしていたら、わが家の事情を知っている店長から、「いつまでもお母さんのせいにするな。自分のためだけに大学を目指せ」と言われたんです。

「人の役に立つ仕事がしたい」と言いながら、どこかで、高校へ行くことさえ反対した母への意趣返しみたいな気持ちがあった。それを店長は見逃さなかったのだと思います。「母親の言葉に囚われている時点で、お前は親から抜け出せていない。マザコンはもうやめろ」と。本当にそのとおりでした。

マザコンは、「母親が好き」ということだけではない。母親に囚われていることも含むんです。距離が離れて、お金のつながりもなくなったけれど、母への恨みが心にある限りは抜け出せないということ。悔しくて号泣してしまいましたが、厳しくもありがたい指摘だったな、と思っています。

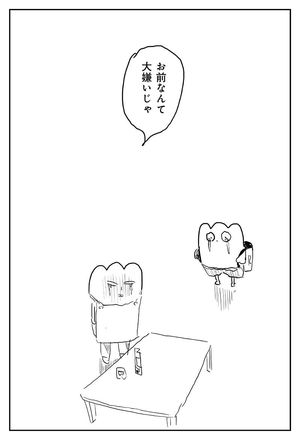

無事に大学に合格し、学生生活が始まったある日、母から電話がかかってきました。東京に出て2年目、それまで電話に出ることはなかったのですが、思い切って出てみたら、お金を無心する内容でした。思わず、「忘れたん? あたいゲイやで。あんたみたいなオンナ、大っ嫌いよ」と大げさなおネエ口調で言い返し、返事も聞かず電話を切りました。

今考えると、子どもっぽいやり方だったかもしれません。でも、自分の人生を歩き始めたことを示すには、これしかなかった。「もう引き返されへん」と覚悟ができたし、僕にとっては、家を出たことよりも、正面から母に言い返したことのほうが革命だった。それまでは、結局いつも僕が負けるという形でしたから。母親より自分自身を優先するには、一度は自分の意見をハッキリ伝えるということが必要だったんです。