得体のしれない不安

緩和ケア病棟では、待ち構えていた川上さんが声をかけてきます。

「あ、帰ってきた。ちょっと処方で確認したいことがあるんですけど」

やはり、川上さんにどのように返答したか覚えていません。

甲状腺……。

腫瘍……。

……がんってことだろうな。

私はまがりなりにも医師です。甲状腺の腫瘍を診断するのに、超音波検査が最も正確であることくらい知っていました。良性腫瘍の可能性もあるかもしれませんが、いくつも腫瘍があるなんて悪性だろうと覚悟しました。

緩和ケア病棟に戻ってから30分くらい、ボーっと座っていたでしょうか。

PHSが鳴り、午後の外来が始まる連絡がありました。いつもより重い足取りで、外来へ降りるエレベーターを待ちます。

がん……治療はどうなる?

いや、仕事はどうなるんだろう。

家族にはなんて言う?

次から次へと考えなければならないことが頭を駆け巡っていきます。

いつもがん患者さんに対して私が話してきたことが、まさか自分の身に降りかかってくるなんて思ってもみませんでした。患者さんにはこのようにしたらよいというアドバイスが次から次へと思い浮かぶのに、自分のこととなると頭のなかは真っ白でなにも思いつきませんでした。

本当にがんになってしまったのだろうか?

これはなにかの間違いではないか?

その日は仕事も手につかず、早めに自宅へ帰りました。まだなにもわからないため、奥さんに話すこともできません。平静を装い、普段通りに過ごしながらも、頭のなかでは、得体のしれない不安がずっとグルグルと回り続けているのです。

※本稿は、『緩和ケア医師ががん患者になってわかった 「生きる」ためのがんとの付き合い方』(あさ出版)の一部を再編集したものです。

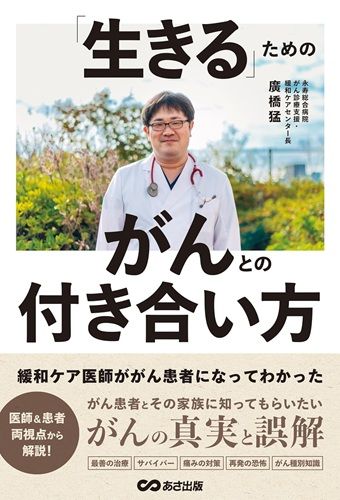

『緩和ケア医師ががん患者になってわかった 「生きる」ためのがんとの付き合い方』(著:廣橋猛/あさ出版)

2023年5月にがんと診断され、長期のがん治療を余儀なくされることを公表した廣橋猛医師。

がんの緩和ケア医療を専門とし、医師として患者に正面から向き合ってきたが、いざ自身ががん患者になると戸惑うことが多くあったという。

本書は自身の体験を踏まえて、医者と患者の2つの視点からがん患者やその家族ががんと付き合っていくために必要な知識を解説していく。