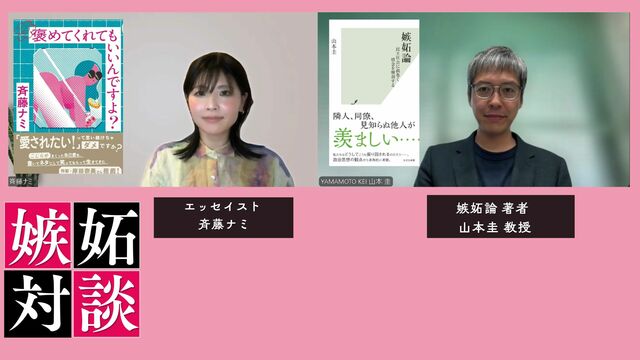

「嫉妬心は自分だけのもの」という感覚を持ちながらも、「嫉妬」と向き合い、論じてきたお2人。『嫉妬論』(光文社新書)の著者でもある山本圭教授と「嫉妬マニア」連載をスタートさせたエッセイスト斉藤ナミさんの対談から、一生付き合っていくべき「嫉妬」という感情の本質に迫ります。記事と動画、あわせてお楽しみください。(司会・構成:池松潤)

〈プロフィール〉

山本圭教授

立命館大学法学部教授。専門は現代政治理論、民主主義論。著書に『嫉妬論』(光文社新書)『現代民主主義』(中公新書) など

斉藤ナミさん

エッセイスト。「ランドリーボックス」、「ねとらぼ」など さまざまなWebメディアでエッセイを執筆。 note主催「創作大賞2023」 幻冬舎賞を受賞。著書に『褒めてくれてもいいんですよ?』hayaoki books。本WEBで「嫉妬マニア」連載中

嫉妬という人間らしさ

〈「逆さまになった自分自身」としての嫉妬〉

山本: 嫉妬心は普遍的な現象でありながら、自分の嫉妬は他の人に共感されにくいんです。だから「自分の嫉妬は自分だけのもの」という感じがして。それは自分の本質や真実を映し出す、逆さまになった自分自身なのかなと思います。

斉藤: 一生付き合っていくべき人間らしさですよね。見つめて向き合い、欲しいものを原動力にするしかないと思います。世の中の嫉妬本はほとんどが「抑える」か「エネルギーに変える」かの二択なのに、山本先生の「嫉妬論」は嫉妬を淡々と分解して仕組みを学べる本で、すごく救われました。

山本: 斉藤さんにお聞きしたいのは、僕は嫉妬を原動力として捉えなかったんです。嫉妬は他者を引き下げるエネルギーでしかない、向上心とは違う「引き下げ力」だと思うんですが、そうだとしても嫉妬心って愛せますか?

斉藤: それを人間という動物の生存本能として考えると、より多くの餌を欲しいとか、より優秀な遺伝子を残したいとか、文明の進化の力にも使われていると思うんです。言葉として嫉妬なのか向上心なのかは分からないけど、そう考えられたらエネルギーにできるんじゃないかと。