格差だらけの大学進学

最初に、日本の大学進学の格差問題を説明しましょう(なお以下で引用する統計は、設置認下の準備を進める際に記者会見等で使用したものです。最新のデータが公表されているものもありますが、大勢に変化はありません)。

まず大前提として、意外かもしれませんが、日本の大学進学率は世界的に見て、決して高くありません。OECD(経済協力開発機構)加盟国の中では、平均を下回っているという調査もあります。

この日本の低い大学進学率の背景には、大学進学率の4つの格差が絡まりあっているのです。

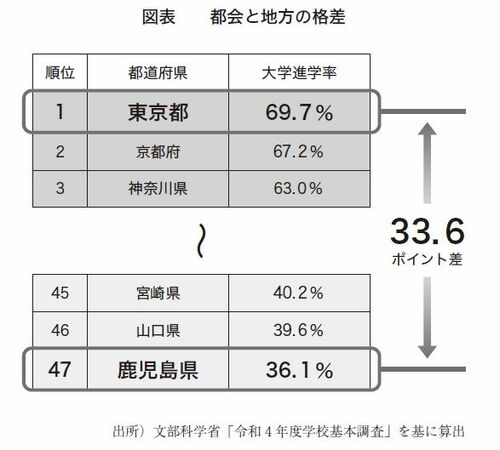

第一に地方格差です(図表1)。日本の大学進学率は約60%ですが、40%以下、50%以下の地域が多数存在しています。たとえば、東京都は70%近くになっていますが、鹿児島県は36.1%しかありません。

このように日本の大学進学率は世界的に見て決して高くありませんが、地方ではさらに低くなっているという現状があります。

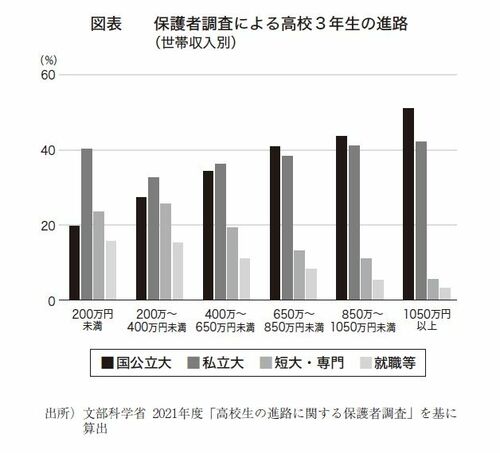

第二に、世帯年収による進路の格差があります(図表2)。日本の場合、世帯収入が多いほうが大学に進学しやすいのですが、注目したいのは、学費が安い国公立大学に進学する学生の多くが、世帯年収の高い家庭の子どもたちであることです。理由は単純で、塾や予備校に通わせる余裕のある家庭の子どもたちが、国公立大学に合格する確率が高いからです。

教育にお金をかけることができない家庭の子どもたちは、大学に進学する可能性は非常に低いのが現実です。もし進学できたとしても、高い学費を負担しなければならない私立大学に行くしかない。この構造は、日本の大学進学の大きな課題となっています。裕福な家庭の子どもたちが学費の安い国公立大学に進学する一方で、経済的に厳しい家庭の子どもたちは学費の高い私立大学に進学せざるを得ないという現実があります。