長い人生、本音だって変わっていく

ここでもう一度確認しておかなければならないのは、言わなくていい本音はいっぱいある、ということです。

本音を言って、傷つけ合うコミュニケーションをとることばかりが最善の方法ではないはずです。

もっといえば、本音そのものでさえ、変化していくこともあるのです。

「あの人のこと、イヤな人だと思ってたけど、私の勘違いだったな」ということもあるでしょう。

また、相手との関係性も、流動的に変化します。相手自体も年月を経て、さまざまな経験を重ねるうちに変わっていきます。

そうして、互いが変化したときに「やっぱりあのときに関係を切ってしまわなくてよかったな」「毒を直接ぶつけずに、いい顔をしておいてよかったな」と、後々思える。

そういうメリットを享受できる方法を探っていくことを、目指しています。

これは、洗練されたコミュニケーションとして、やはり大人が学ぶべき教養の一つであるのではないかと思うのです。

東京に生まれ、科学の分野で育ってきてしまった、ストレートな言い方しか知らない自分のような人間から見れば、1000年の間、国の中心であり続けた京都は、その知恵が詰まっている宝箱のような場所のように感じられてなりません。

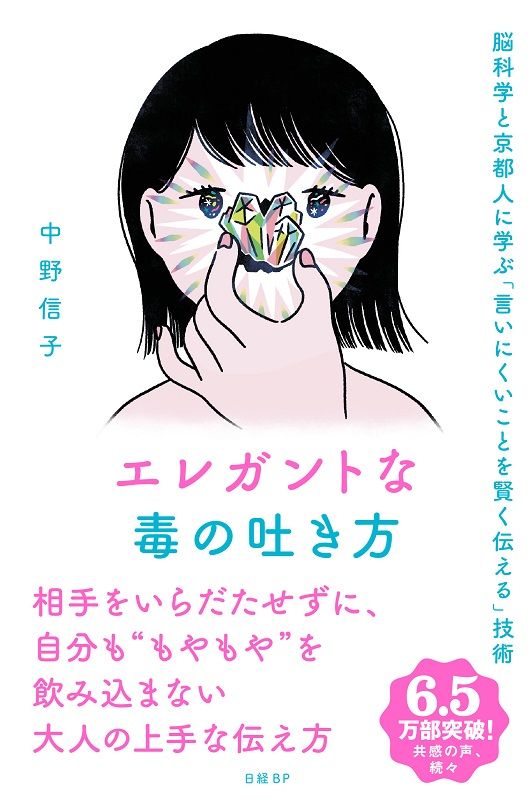

※本稿は、『エレガントな毒の吐き方 脳科学と京都人に学ぶ「言いにくいことを賢く伝える」技術』(日経BP)の一部を再編集したものです。

『エレガントな毒の吐き方 脳科学と京都人に学ぶ「言いにくいことを賢く伝える」技術』(著:中野信子/日経BP)

職場、取引先、身内、ママ友、ご近所…

イヤなことをされる、困っている、本当は言い返したい。

だけど、この関係性は壊せない――

つい「この場さえ我慢すれば」と思ってしまう自分を救う知的戦略。

「大人の教養」と「古都・京都が育んだ人間関係のエッセンス」を、一緒に学んでみませんか。