コラーゲンは細胞から分泌される

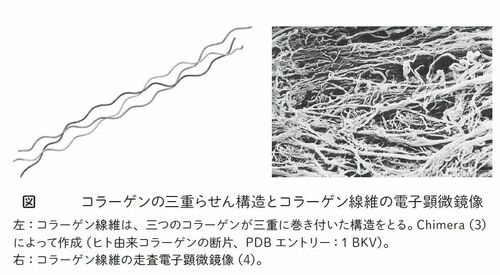

コラーゲンは、グリシン─X─Yという三つのアミノ酸が繰り返して連なった鎖(ポリペプチド鎖)からなるコラーゲンα鎖が、同じ向きに3本より合わさったものです。なお1型コラーゲンの場合、Xの位置にはプロリン、Yの位置には4─ヒドロキシプロリン(プロリンにヒドロキシ基が修飾したもの)である場合が多いです。この構造は、コラーゲン三重らせんと呼ばれ、さらに他のコラーゲン分子と集合して、大きなコラーゲン線維が形成されます(下図)。

線維状コラーゲンは、主に線維芽細胞でつくられます。コラーゲンα鎖は、線維芽細胞内のタンパク質産生工場である粗面小胞体で、まずプロコラーゲンα鎖と呼ばれる長いコラーゲンα鎖の前駆体として合成されます。続いて粗面小胞体の中で、プロコラーゲンα鎖同士が結合し、らせん構造をとるようになります。

その際、プロコラーゲンα鎖の中に存在するプロリンの一部がプロリルヒドロキシラーゼという酵素によって修飾され、4─ヒドロキシプロリンが合成されます。そして細胞から細胞外へ分泌される前に三重らせん構造のプロコラーゲンの形に折りたたまれます。その後、細胞から分泌されたプロコラーゲンは、細胞外に存在するタンパク質分解酵素によって余分な部分が切りとられ、コラーゲン分子になります。

さて、プロリルヒドロキシラーゼが機能するためには、アスコルビン酸(ビタミンC)が必要なため、ビタミンCが不足すると、4─ヒドロキシプロリンの合成量が低下します。4─ヒドロキシプロリンを含まないコラーゲンは、正しい線維構造をとることができません。その結果、皮膚に障害が生じ、血管が壊れやすく、傷が治りにくくなり、最終的には死に至るという、壊血病を発症します。この疾患は、ビタミンCの豊富な食物(柑橘類、緑色野菜、トマトなど)を長期間にわたり摂ることのできなかった大航海時代の船員たちの間でよく発生していました。

しかし、現代の飽食の時代において、ビタミンCが不足するということは、ほとんどありません。ビタミンCがコラーゲン線維を形成するのに重要であるという事実から、「ビタミンCを普段の食事にプラスして摂取すると皮膚や血管にとってよい効果が得られる」と拡大解釈されるようになったのだろうと思われます。ただし、ビタミンCを過剰に摂取しても、よりコラーゲンが産生されるわけではなく、サプリメントなどでは逆に下痢や吐き気などを引き起こす場合があるため、注意が必要です(5)。