コラーゲンペプチド?

インターネットで「コラーゲン」と検索すると、「コラーゲンペプチド」という情報がよくヒットします。この「コラーゲンペプチド」は、「低分子コラーゲン」とも呼ばれています。これらの物質は、動物(ブタ、ウシ、ニワトリなど)由来のコラーゲンを分解して得られる短いペプチドのことです。

コラーゲンペプチドは、コラーゲンを事前に消化酵素で分解しているため、体内への吸収がよいとされています。たとえば、ブタ皮膚由来のコラーゲンペプチドをヒトに経口投与したところ、コラーゲンを構成するアミノ酸のうちプロリンと4─ヒドロキシプロリンの二つのアミノ酸がつながったジペプチドが、投与後数時間で血中に増えることが報告されています(6,7)。また、最近の研究ではグリシンとプロリンと4─ヒドロキシプロリンの三つのアミノ酸がつながったトリペプチドが、血中に増加するだけでなく、皮膚にも到達するということも報告されています(8)。

一方、マウス個体やマウス由来軟骨細胞株を用いた研究では、プロリンと4─ヒドロキシプロリンのジペプチドが軟骨細胞の分化を調節する遺伝子の発現を制御することで、関節軟骨の維持に関与する可能性が報告されています(9)。また、マウス由来線維芽細胞株を用いた実験では、これらのジペプチドやトリペプチドが線維芽細胞株に取り込まれ、コラーゲンの産生を促したり、細胞の分化や増殖を促したりすることが示唆されています(10)。

これらのことから、コラーゲンペプチドは単に吸収がよいだけでなく、さまざまな生理機能を有している可能性があります。今後は、コラーゲンペプチド由来のジペプチドやトリペプチドがどのような分子機構で、ヒトの生体における標的細胞の遺伝子発現や生理機能を調節するのかを明らかにする、ヒトを対象とした基礎研究が必要不可欠です。

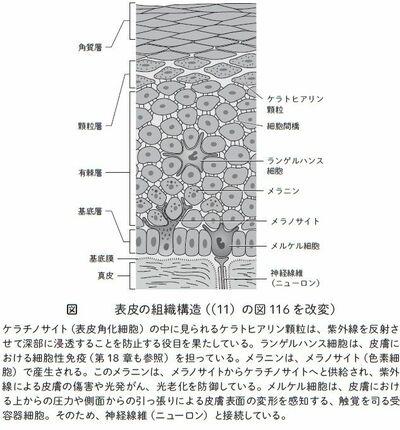

一方、皮膚に直接コラーゲンペプチドを塗ることで、皮膚の老化を抑えることはできるのでしょうか? 私たちの皮膚は、真皮と表皮からなり、表皮が肌の表面にあたります。表皮の厚さは約0.2ミリ程度です。表皮は、外側から、角質層、顆粒層、有棘層、基底層の四つの層から構成されています(下図)。

角質層(いわゆる角質)には、死んだ角質細胞がミルフィーユのように10から20層ほどにも重なって、肌の表面を覆っています。この角質層は、吸水性や保湿性に富んでいますが、皮膚の新陳代謝によって自然と剥がれ落ちます。化粧水や美容液が浸透するのは、この死んだ角質細胞までで、それよりも下、つまり生きている細胞で構成されている、顆粒層、有棘層、基底層には届きません。ただ、コラーゲン自体に保水性があるので、コラーゲンペプチドが含まれた化粧品を皮膚に塗ることは、角質層の保湿に役立ちます。しかし、皮膚の老化を抑え、さらには皮膚が若返るということは期待できません。

【参考文献】

(1) Bianconi, E. et al., Annals of Human Biology, 40 : 463─471, 2013.

(2) Gordon, M. K. and Hahn, R. A. Cell and Tissue Research, 339 : 247─257, 2010.

(3) Pettersen, E. F. et al., Journal of Computational Chemistry, 25 : 1605─1612, 2004.

(4) 東京大学生命科学構造化センター編『写真でみる生命科学』,東京大学出版会,2008.

(5) 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 「健康食品」の安全性・有効性情報 ビタミンC 解:https://hfnet.nibiohn.go.jp/contents/detail179.html

(6) Ohara, H. et al., Journal of Agricultural and Food Chemistry, 55 : 1532─1535, 2007.

(7) Shigemura, Y. et al., Food Chemistry, 129 : 1019─1024, 2011.

(8) Yazaki, M. et al., Journal of Agricultural and Food Chemistry, 65 : 2315─2322, 2017.

(9) Nakatani, S. et al., Osteoarthritis and Cartilage, 17 : 1620─1627, 2009.

(10) Ide, K. et al., Journal of Biological Chemistry, 297 : 100819, 2021.

※本稿は、『よく聞く健康知識、どうなってるの?』(東京大学出版会)の一部を再編集したものです。

『よく聞く健康知識、どうなってるの?』(著:坪井貴司、寺田新/東京大学出版会)

「**は健康によい」「××を食べるとヤセる!」――その健康情報、ほんとに正しいですか?

世の中に広く流布している、食事、栄養、運動、体に関する話題を取り上げ、科学的な根拠や理論を紹介しながらわかりやすく解説。

『UP』で好評を博した連載、待望の書籍化!