参勤交代費用の内訳

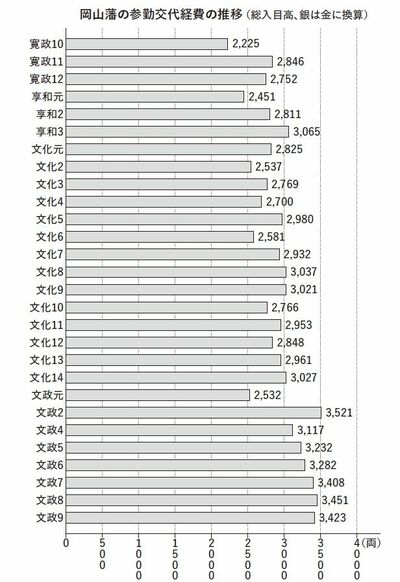

では、参勤交代費用には一体どのような内容が含まれていたのか。備前岡山藩の事例で見てみよう。岡山藩では池田斉政(なりまさ)が藩主であった時期の寛政10年(1798)から文政9年(1826)の間におこなわれた29回分の参勤交代費用の内訳を記録した『御道中御入目(いりめ)帳』がある(図1)。

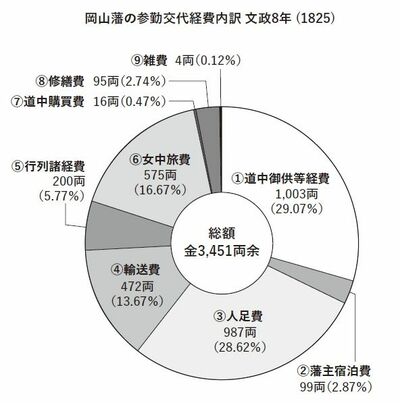

次に挙げるのは、文政8年(1825)に江戸から岡山へ帰国した道中費用であり、大きく分けて9項目に分類できる。各項目の割合は他の年も概ね似たような傾向であった(図2)。

(1)は参勤交代の御供として移動する藩士たちの旅費などである。藩士自身も石高や役職に応じて供連れを従えて小さな行列を構成していた。駄賃や旅籠(はたご)代などの主要な経費は藩が負担しており、割合も全体の約3割を占めていた。御供の人数が多ければこの部分が拡大することになる。

(2)は藩主が休憩や宿泊などで各宿場の本陣を利用した際に支払った経費である。時々この部分を行列全体の宿泊費だと勘違いし、宿泊費を安く値切ったためにこれだけの金額しか払わなかったと理解されることがある。繰り返すが、これは藩主のみの休泊費である。

(3)は大名行列に加わった駕籠(かご)かきや荷物持ちなどの人足の人件費である。大名行列の構成員のうち、正規の藩士は2割程度であり、大部分は人足であった。人足には大きく分けて2種類あり、領地と江戸の間を通して付き従う通日雇(とおしひやとい)と、宿場と宿場の間をリレー形式で継ぎ送る宿継(しゅくつぎ)人足がある。この人足費も金額が大きく参勤交代経費の主要な項目になっている。

(4)は馬の背に荷物を積んで運ぶ費用や、船・川越(かわごし)人足によって河川を渡る際の費用である。江戸時代には橋が架けられていない河川が多く、旅人の渡河を生業とする人々もいた。川越人足に担いでもらって渡る場合は水位によって値段が変わった。また、増水して渡れない場合は「川留め」となり、水位が低下して「川明け」になるまで何日も足止めされることがあった。川留め中は近くの宿場で連泊を強いられ、その分(4)以外の滞在費などが嵩(かさ)むことになった。参勤交代経費が膨らむ大きな要因の一つがこの川留めである。

(5)の行列諸経費は、食事の用意や藩主の馬、行列が宿場を利用する際に藩主の名前や日付を書いて掲示した関札(せきふだ)の作成費用などが含まれる。関札は事前に作成して必要枚数を持ち運んだが、木製であったため旅程が長い藩は枚数が多く、重量も嵩んだ。そのため、宿場側で用意してもらう場合や、紙製のものを用いる場合もあった。

その他に、(6)は藩主の身の回りの世話をするために行列本隊とは別に移動していた女中たちの旅費、(7)は道中での買物、(8)は行列で使用する道具などの修繕費、(9)はお金の両替手数料や筆記用具などの消耗品の費用である。