茶道で重視される四つの精神

茶道の歴史は、中国からお茶が日本に伝わった平安時代にさかのぼります。

そして、現在の茶道の基礎が築かれたのは室町時代。この時代に、村田珠光(むらたじゅこう)によって、「わび茶」という質素で静かな美しさを重視した茶道の形が生み出されました。

その後、千利休が「和敬清寂」という茶道の基本理念を確立し、茶道を完成させました。

茶道では、この「和敬清寂」という四つの精神が重視されています。

和(わ):お互いの調和を大切にし、穏やかな空間を作り出すこと。

敬(けい):相手を敬い、礼儀を尽くすこと。

清(せい):心を清らかに保つこと。

寂(じゃく):静けさのなかで心の安らぎや落ち着きを見つけること。

これらを実践することで、茶道はただお茶を飲むだけではない、深い意味を持つものとなります。茶道の目的は、静かで落ち着いた時間を過ごし、心の平穏を得ることにあるのです。

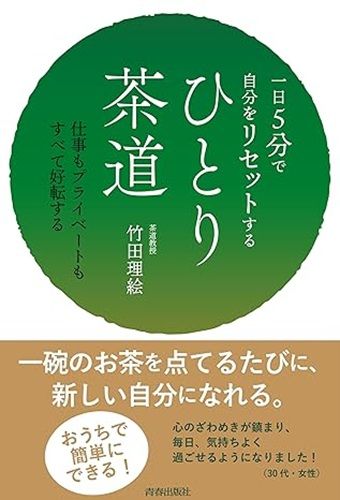

※本稿は、『一日5分で自分をリセットする ひとり茶道』(青春出版社)の一部を再編集したものです。

『一日5分で自分をリセットする ひとり茶道』(著:竹田理絵/青春出版社)

本書では、お茶の効能や精神的な効果、茶道を生活に取り入れる具体的な方法を紹介。

累計7万人の生徒や体験者の具体例を盛り込みながら、心身ともに充実したライフルスタイルを実現するための、日常生活で簡単に実践できる心と体の“整え方”を提案する。